... newer stories

Freitag, 23. August 2019

(12) Neues aus  Iran

Iran

lesani, 15:06h

Tabriz - Kermanshah - Hamadan

Im Juni brechen wir auf zu einer Tour nach Nordwesten. Zunächst fliegen wir nach Tabriz.

Vom Flughafen in Tabriz geht es mit einem Fahrer über Jolfa zum Kloster St. Stephanos, 150 km nordwestlich von Tabriz. Nach einer kleinen Pause in einer ehemaligen Karavanserei fahren wir durch Jolfa und folgen dem Aras-Flusstal an der armenischen und aserbaidschanischen Grenze entlang.

Reiterstatue von Kuchak Mirza Khan am Abbas Mirza Square in Jolfa

Am Weg zum Kloster am Aras-Fluss entlang liegt auf einer Anhöhe eine kleine Hirtenkapelle aus dem 14. Jahrhundert.

Den Schlüssel für die Kapelle hat ein altes Männlein, das neben der Tür sitzt und Wache schiebt. Es schließt uns die Kapelle auf.

Von der Terrasse der Kapelle aus kann man über den Fluss auf das andere Ufer sehen.

Bis 2005 befand sich dort der alte Friedhof von Jolfa mit hunderten rötlichen und ockerfarbenen Khatchkar-Grabstelen aus dem 9. bis 16. Jahrhundert, die teilweise zwei Meter hoch und mit christlichen Symbolen, floralen Motiven und Szenen des täglichen Lebens verziert waren. Heute befindet sich dort ein Truppenübungsplatz der aserbaidschanischen Armee. Um 'Platz' dafür zu schaffen, wurden die Grabstelen beseitigt und zerstört und teilweise in den Fluss geworfen.

Nach weiteren 15 km sind wir am Ziel. Die Temperaturen liegen bei 30° C.

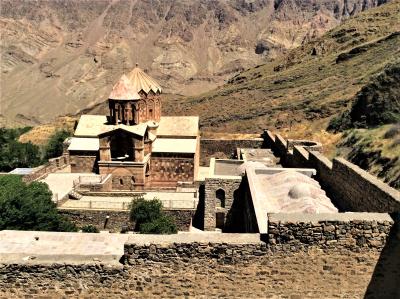

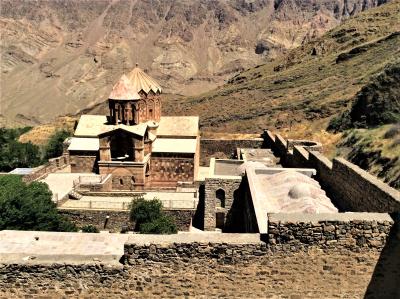

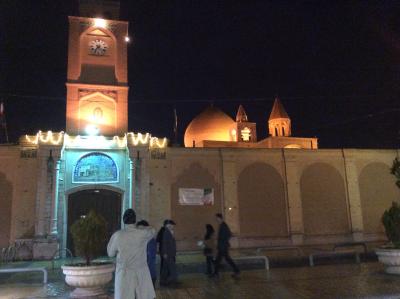

Kloster St. Stephanos

Das Kloster wurde im 9. Jahrhundert in einer tiefen Schlucht in der Nähe des Flusses Aras erbaut, der heute die Grenze zu Aserbaidschan darstellt. Die Klosterkirche geht auf das 13. Jahrhundert zurück.

Das Kloster ist zwar dem Heiligen Stephanos geweiht, wurde aber der Legende nach bereits vom Apostel Bartholomäus gegründet. Es ist an der Stelle erbaut worden, an welcher der Apostel Judas Thaddäus seinen Märtyrertod gefunden haben soll. 2008 wurde es zur UNESCO-Weltkulturerbestätte erklärt, nicht nur wegen der herausragenden Architektur, sondern auch aufgrund der Wallfahrt, die dorthin schon seit den fünfziger Jahren jedes Jahr im Sommer stattfindet. Tausende von Armeniern, sowohl aus der Region als auch aus dem Nachbarland Armenien und der ganzen Welt, kommen am Tag des Hl. Thaddäus dort zusammen, campieren in den Hügeln rund um das Kloster, feiern Gottesdienste, machen davor und danach aber auch ausgiebig das, was Armenier besonders gut können: grillen, musizieren, singen und tanzen - übrigens die Frauen allesamt ohne Kopftuch. Auch deshalb ist es in dieser Zeit den muslimischen Iranern verboten, sich dem Gelände zu nähern, nur Armenier und andere christliche Besucher sind erlaubt.

Entlang der Wehrmauer mit Türmen und Bastionen gelangen wir an das Tor.

Der Eingang im Mittelteil der westlichen Wehrmauer.

Widderköpfe in den Falten am Rand des Zeltdachs

Die Wehrmauer

Von der Anhöhe ein Blick auf die Anlage

Der Eingang zur Kirche mit Dekorationen aus Flechtbändern, Kreuz- und Heiligenreliefs

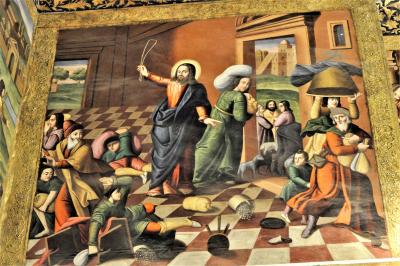

Der Märtyrertod des Apostels Judas Thaddäus

Die Empfängnis Mariens

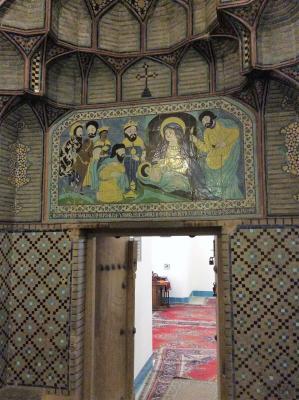

Maria und das Jesuskind. Auffallend ist, dass Maria und Jesus nach islamischer Art ohne Gesicht dargestellt werden. Möglicherweise ist dies erst in einer anderen Epoche geglättet worden.

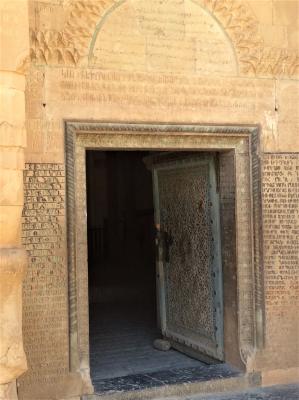

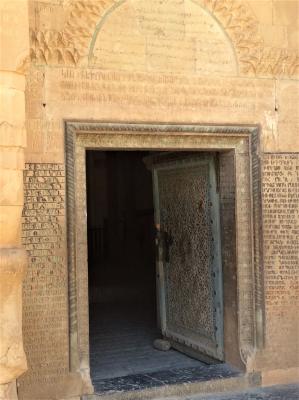

Der Eingang zur Kirche.

Die Tür

Der Altarraum wird restauriert.

Die Kuppel

Der Klostergarten mit dem Glockenturm und dem Pyramidendach im Hintergrund.

Die Mönchszellen.

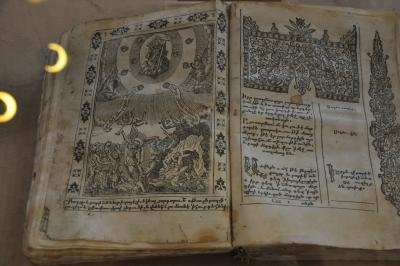

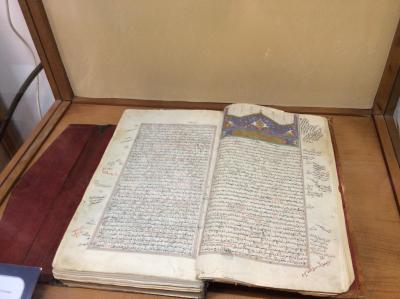

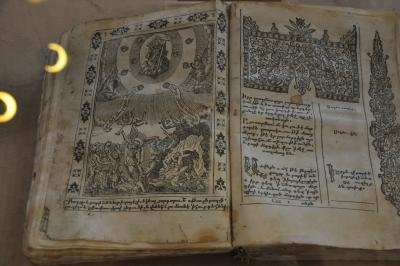

Das Museum

Der Klosterteich

Auf der Rückfahrt nach Tabriz bringt uns der Fahrer zu einem Restaurant, das trotz Ramadan geöffnet ist. Es gehört einem Türken. In der Gegend wird der Dialekt Azeri gesprochen mit türkischem Einschlag.

Tabriz

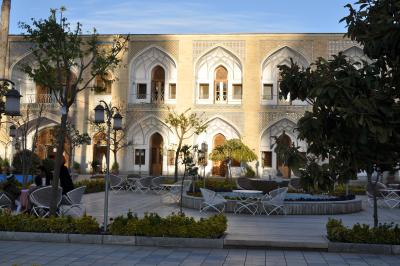

Unser Hotel in Tabriz

Der Fernseher läuft, eine Koranlesung. Wir suchen vergeblich nach dem Ausschaltknopf und den Stecker und finden endlich die Fernbedienung.

Nachdem wir uns frisch gemacht und eingerichtet haben, machen wir uns auf dem Weg, die Stadt zu erkunden.

Das Verfassungshaus

In diesem von außen unscheinbaren qajarischen Bürgerhaus trafen sich die Anhänger der konstitutionellen Revolution (1905 – 1911).

Dahinter verbirgt sich ein kleiner Garten und ein repräsentatives Gebäude im qajarischen Stil, das Verfassungshaus - heute ein Museum.

Die Konstitutionelle Revolution im Iran war eine von westlich orientierten Kaufleuten, Handwerkern, Aristokraten und einigen Geistlichen getragene liberale Revolution mit dem Ziel, die absolute Monarchie durch ein parlamentarisches Regierungssystem abzulösen und eine moderne Rechtsordnung einzuführen. Nach Protesten und Streiks in Teheran kündigte der Monarch Mozaffar ad-Din am 5. August 1906 Wahlen zu einem Parlament an. Dieses trat am 6. Oktober 1906 erstmals zusammen und verabschiedete eine Verfassung mit bürgerlichen Grundrechten. Mit der Verfassung wurde im Iran die konstitutionelle Monarchie eingeführt. Die Einführung umfassender bürgerlicher Freiheitsrechte, die auch die Religionsfreiheit und damit die Trennung von Staat und Religion eingeschlossen hätte, konnte nicht erreicht werden. Am 7. Oktober 1907 wurde vom Parlament als Kompromiss eine Ergänzung zur Verfassung verabschiedet, die den schiitischen Islam als offizielle Religion des Iran festschrieb und festlegte, dass der Schah schiitischer Muslim sein muss, für den Islam eintreten muss und ein Gremium aus mindestens fünf Geistlichen vom Parlament eingesetzt werden muss, das alle Gesetzesvorlagen des Parlaments auf die Übereinstimmung mit den islamischen Rechtsgrundsätzen überprüft; andernfalls kann das Gesetz nicht verabschiedet werden. Damit hatte die Geistlichkeit ein verfassungsmäßiges Vetorecht zugestanden bekommen. Gemäß einem Verfassungszusatz konnte diese Vorschrift weder abgeändert noch abgeschafft werden, was das Veto-Recht konstitutionalisierte. Bis zum Erscheinen des verborgenen Imams sollte es in Kraft bleiben. Dieser Grundkonflikt zwischen Bürgertum und Geistlichkeit besteht heute noch. Die islamische Revolution des Jahres 1979 - die Schaffung einer islamischen Republik Iran - war die Fortführung eines Konflikts, der mit den politischen Auseinandersetzungen der Konstitutionellen Revolution im Jahre 1905 begonnen hatte.

Als das Parlament das Budget für den Hof wegen der Knappheit der verfügbaren finanziellen Mittel kürzte, ließ es Mohammad Ali Schah kurzerhand schließen. Seine Truppen belagerten Täbris ab Juni 1908, konnten aber Dank des von Sattar Khan organisierten Widerstandes die Stadt nicht einnehmen. Die Stadt konnte erst nach Eingreifen russischer Truppen, die in den Norden einmarschiert waren, nach elf Monaten eingenommen werden.

Nach der Weigerung des Führers der Provinzial Association Head of Azarbaydjan, Seggat-al-Islam, anzuerkennen, dass die Tabrizer den Krieg begonnen hätten, wurden er sowie weitere Personen, von denen die Russen befürchteten, dass sie ihnen gefährlich werden konnten, verhaftet, in Ketten vorgeführt und zur Abschreckung aufgehängt.

Am Ende siegten die Truppen der Freiheitskämpfer aus dem Norden und Süden des Iran und Mohammad Ali Schah musste im Juli 1909 ins russische Exil nach Odessa flüchten. Auf Einladung des Parlaments zog Sattar Khan am 3. April 1910 mit 300 Kämpfern von Täbris nach Teheran und wurde dort von der Bevölkerung als Retter des Vaterlandes gefeiert.

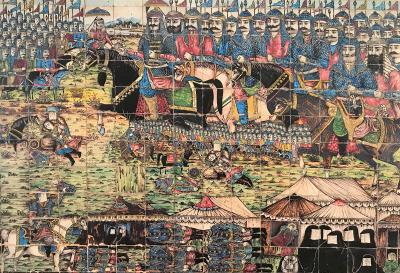

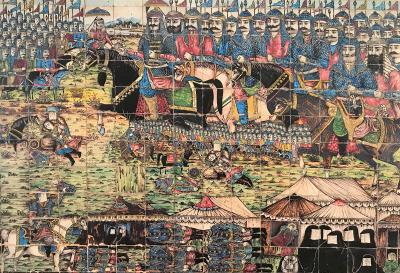

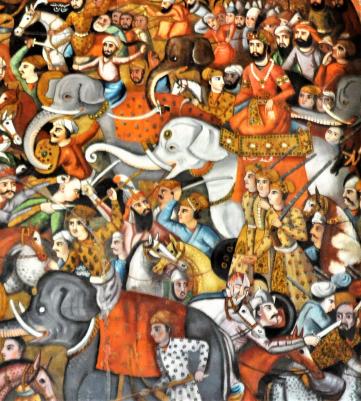

„Kämpfer im Schlachtfeld“

Frauenrechtlerin Zeynab Pasha

Zeynab Pasha lebte während der Qajar-Dynastie im späten 19. Jahrhundert. Sie lehnte es ab, ihr Gesicht mit einem Schleier verhüllen, wie es in dieser Zeit weit verbreitet war. Sie kämpfte gegen das Feudalsystem und die Unterdrückung der Frauen. So kämpfte sie gegen die dem Briten Talbot erteilte Tabakkonzession, die allein der Aufbesserung der königlichen Haushaltskasse diente und zur Ausbeutung der iranischen Tabakbauern führte und gegen die grassierende Hungersnot, deren Ursachen darin bestand, dass der König Weizenhändlern die Erlaubnis erteilt hatte, den Weizen zu beliebigen Zeiten zu veräußern, was dazu führte, dass die Händler den Weizen im Sommer billig aufkauften, ihn in Lagerhäusern einlagerten, um ihn dann in Zeiten des Mangels zu überteuerten Preisen verkaufen, die sich die arme Bevölkerung nicht leisten konnte. Sie überfiel mit vierzig Frauen ein Weizenlager. Als Zeichen für den Angriff ihrer Truppen benutzte sie einen Schleier als Flagge. Den Weizen teilte sie anschließend unter der bedürftigen Bevölkerung auf. Mit feurigen Reden unterstützte sie die konstitutionelle Revolution und rief die Männer zum Aufstand auf. Wenn sie es nicht wagten, die Unterdrückung zu bekämpfen und sie Angst hätten, gegen Diebe und Plünderer zu kämpfen, die ihren Reichtum, ihre Ehre und ihre Heimat stehlen, dann sollten sie den Frauenschleier nehmen und zu Hause bleiben. Sie beendete die Rede mit den Worten: Rede nicht über Männer und Tapferkeit! Dann warf sie einen Schleier in die Menge und verließ die Versammlung.

Hojatol-eslam-Moschee

Nicht weit vom Verfassungshaus entfernt liegt der Basar, auch UNESCO-Weltkulturerbe. Durch das attraktive Eingangsportal mit den beiden Minaretten aus dem 19. Jahrhundert gelangen wir in den Innenhof eines Moscheekomplexes.

Die Wintergebetshalle der Jame-Moschee, die auf eine seldschukische Gründung des 11. Jahrhunderts zurückgeht.

Ihr gegenüber befindet sich die aus dem 17. Jahrhundert stammende Talebiyeh-Madrese, vor der eine kleine Gruppe Schüler mit ihrem Lehrer auf dem Rasen sitzt. Daran schließt sich eine weitere Madrese an, die Sadeqiyeh-Madrese.

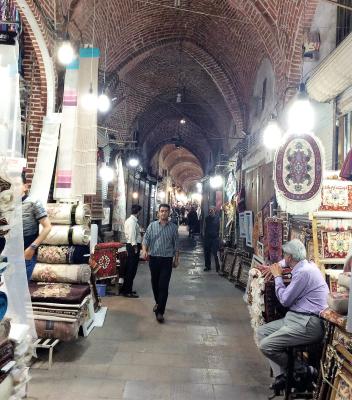

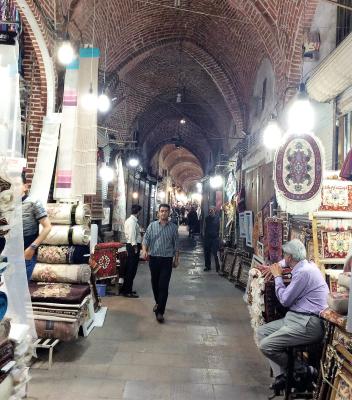

Durch das gegenüberliegende Portal gelangen wir in den Basar.

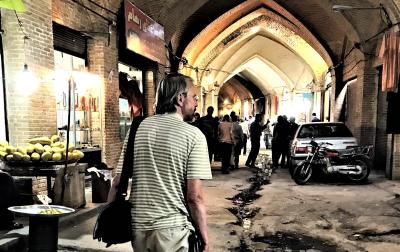

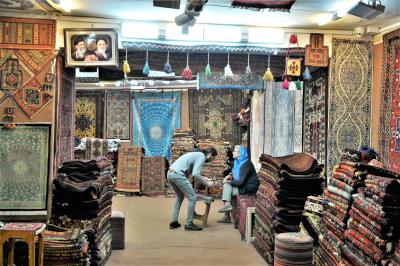

Der Bazar von Tabriz war eine der wichtigsten Stationen auf der historischen Seidenstraße. Der Basar erlebte eine erste Blütezeit im 13. Jahrhundert, als Täbris Hauptstadt des Safawidenreichs war. Auch als Täbris im 16. Jahrhundert den Status als Hauptstadt verlor, blieb die Stadt, und damit auch ihr Basar, doch bis Ende des 18. Jahrhunderts ein wirtschaftliches Zentrum. Der Basar im engeren Sinne besteht aus miteinander verbundenen Bauten aus Ziegelmauerwerk, die unterschiedlichen Zwecken dienten. Er ist nicht nur ein Ort des Warenaustauschs, sondern auch des sozialen Lebens. Hier gab es Schulen und religiöse Einrichtungen. Es gibt im Historischen Basar von Täbris 28 Moscheen, fünf Schulen, drei Bibliotheken, fünf Hammams, eine Eiskammer und ein Gymnasium. Für solch einen Basar bräuchte man eigentlich eine spezielle Führung. Bei den diversen Quergassen und dem vielfältigen Angebot verliert man leicht die Übersicht. Hier eine kurze Beschreibung der Infrastruktur:

Ein Bazar ist nämlich nicht nur so etwas wie ein überdachter Wochenmarkt. Er besteht aus mehreren Sub-Basaren wie Amir-Basar (für Gold und Schmuck), Mozzafarieh (ein Teppichbasar, sortiert nach Knotengröße und -typ), Schuhbasar und viele andere für verschiedene Waren wie Haushaltsgegenstände. Der Basar besteht nicht nur aus einer Straße. Er hat mehrere mehrere Parallelstraßen. Diese werden als rasta bezeichnet. An einer geraden, oft überdachten Straße reihen sich beiderseits die einzelnen Geschäfte. In Täbriz verlaufen die wichtigsten Basarstraßen parallel in Nord-Süd-Richtung und sind durch Querstraßen in West-Ost-Richtung miteinander verbunden. Zwischen diesen parallelen Querstraßen gibt es überdachte Verbindungen, die man als chārsug betezeichnet. In Tabriz gibt es vier dieser überwölbten Straßen, von denen zwei bemerkenswert sind: Sādiqiyya und Butchular chārsug. Überdachte Verbindungsgassen werden als dālān bezeichnet; auch in diesen Gassen findet Handel statt. In Tabriz gibt es 21 dālāns.

Die beiden wichtigsten sind die Gāni dālān und Khān dālān.

Neben diesen Straßen gibt es die Innenhöfe, die von ein- oder zweistöckigen Gebäuden gerahmt sind, die aus Reihen von separaten Räumen bestehen. Diese werden als Saras bezeichnet. Hier konnten Waren gelagert werden; die Anlage eignete sich jedoch auch für Wohnzwecke. Wegen der vielen sozialen Aufgaben, die sārās erfüllten, waren sie besonders sorgfältig gestaltet. Von den 26 Saras, die in Täbris noch erhalten sind, sind unter architektonischem Gesichtspunkt die Mirzā-Jalil, Jafariya und Amir Sarāyi interessant.

In den Funktionen mit den sārās vergleichbar sind die timche. Sie bieten weniger Komfort. Sie waren oft mit komplizierten Gewölbeformen überdacht. In den einzelnen Räumen dieser Bauensembles handelte man mit besonders wertvollen Gütern, die auch hier gelagert wurden.

Händler mit Karren voller Säcke und Packen suchen ihren Weg durch die Massen.

Wir gelangen zum Haupteingang und haben von da aus einen schönen Blick auf die Straße, die zum Basar führt. Links und rechts des Dachs des im Kellergeschoss befindlichen Basars bieten Händler ihre Waren vor den schönen alten gelben Backsteinhäusern an.

Hier befindet sich auch das Büro des Tourist Office, dessen hilfsbereite Mitarbeiter im Reiseführer besondere Erwähnung finden.

Blick auf den Haupteingang des Basars.

Der hilfsbereite Mitarbeiter des Tourismusbüros.

Im Tourismusbüro werden wir herzlich empfangen und beraten und kommen heraus mit einer Rundtour zu den Blauen Bergen, dem Urumaya-Salzsee und dem Felsendorf Kandovan am nächsten Tag. (Bei unserer Planung hatten wir diese Örtlichkeiten eigentlich außen vor gelassen, weil uns die Fahrten dahin zu lang erschienen.)

Zum Abschluss empfiehlt er uns ein Restaurant, in dem es gute Fleischbällchen und Dolmeh gibt, ein aserbaidschanisches Gericht: Weinblätter, die mit einer Mischung aus Auberginen, Paprika, Tomaten oder Zucchini, Fleisch, Erbsen, Zwiebeln und verschiedenen Gewürzen gefüllt sind. Der Weg dorthin führt uns an der neuen Mosalla-Anlage vorbei, hinter der die Arg-e Ali Shah liegt, die wir uns noch anschauen wollen.

Ein junges Mädchen in Begleitung seiner Mutter, das gerade aus der Moschee kommt, spricht uns an, ob sie ein Foto mit uns machen darf. Es kommt zu einem längeren Gespräch über die Shadorbekleidung. Nein, sie ist nicht unbequem, auch nicht bei den zur Zeit herrschenden Temperaturen. Es entspreche ihrem Glauben, so gekleidet zu sein, erzählt uns die Fünfzehnjährige mit ihrem offenen Wesen; sie sei es von klein auf so gewöhnt. Nein, es sei auch nicht anstrengend, den Shador mit den Zähnen zusammen zu halten. Ob wir denn ein Foto davon machen dürfen? Na klar.

Im Hintergrund die Arg-e Ali Shah, die wir uns eigentlich von Nahem ansehen wollen. Während unseres Gesprächs wird der Zugang geschlossen. Heute müssen wir uns mit einem Foto aus großer Distanz begnügen.

Gegenüber wird eine Häuserzeile mit einer schönen Kolonnade restauriert.

Im Restaurant gibt es heute keine Dolmeh. Herein kommt der rührige Tourismusberater mit einem holländischen Paar. Er vergewissert sich, dass es wirklich keine Dolmeh gibt und muss kapitulieren. Wir nehmen eine Fleischtasche und wagen uns an einen Oregano-Tee. Nicht schlecht.

Nach dem Essen gelüstet es uns nach etwas Süßem. Shirinis, kleine Süßigkeiten, haben sie nicht, besorgen sie uns aber aus einer nahe gelegenen Konditorei. Der Nachbartisch profitiert auch davon.

Der Nachtbummel zum Hotel führt uns an einigen der Sehenswürdigkeiten von Tabriz vorbei:

Der große Mosaikplatz

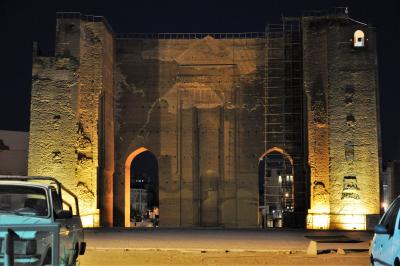

Arg-e Ali-Shah

Historisches Rathaus

Die blaue Moschee

neben dem Khasagani-Garten

Das Dichtermausoleum

Die modernistische Konstruktion mit ihren stilisierten Toren aus hellem Beton gedenkt der mehr als 400 prominenten Dichter, Mystiker, Theologen und Wissenschaftler, die auf dem angrenzenden Gelände bestattet wurden. In dem Denkmal ist das Grab des Dichters Ostad Shahriyar untergebracht, der 1988 starb. Sein Gedicht „Heydar Baba“ in azerischer Sprache ist dem Landleben am Berge Heydar Baba gewidmet. Eine der Strophen lautet: Heydar Baba, wenn Fasane ihren Flug nehmen und Hasen dem Gebüsch entspringen, Deine Gärten in Blüten schwelgen, dann falls möglich, erinnere Dich an uns und erfreue unsere betrübten Herzen.“

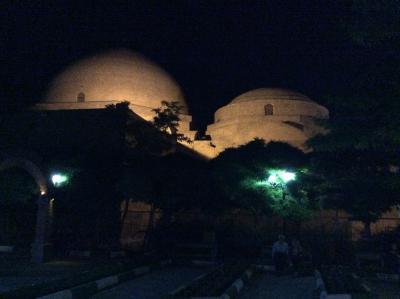

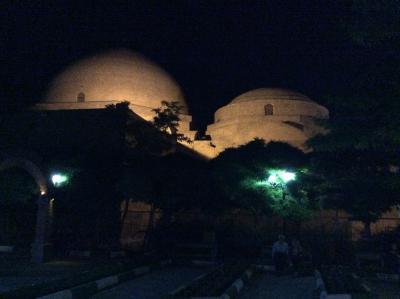

Neben dem Dichtermausoleum liegt die Imāmzādeh Hamzah Moschee ein Schreinkomplex, in dem Hamzeh, der Bruder des achten Imam, Imam Reza, begraben liegt. Anderen Berichten zufolge gehört das Grab einem weiteren Verstorbenen der schiitischen Imame. Das Mausoleum stammt aus dem 14. Jahrhundert und verfügt über umfangreiche Spiegelarbeiten. Das Heiligtum ist ein beliebter Wallfahrtsort.

In den Moscheen wird auch gelebt, gesellig zusammen gesessen, gegessen und geschlafen.

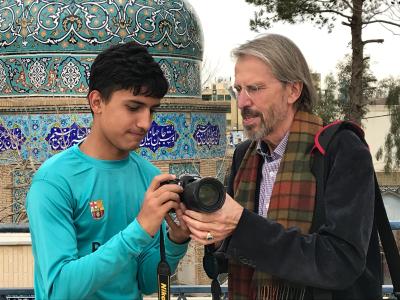

Beim Fotografieren werden wir von einem Mann angesprochen, der uns fortan durch die Moschee führt. Er hat Jura studiert, spricht Englisch und Französisch und betreibt im Sommer einen Buchladen an der Moschee, im Winter macht er sich auf Reisen.

Der Shador muss für die Moschee sein, Ausländerinnen und ältere Frauen dürfen aber den Gebetsraum, der eigentlich nur den Männern vorbehalten ist, betreten, sagt uns unser Begleiter.

Das Imamzadeh des Seyed-Hamze

Der Kuppelsaal, in dem sich der von einem silbernen Gitter geschützte Sarkophag befindet, ist opulent verspiegelt und stammt aus dem 14. Jahrhundert.

Die Sāheb ol-Amr-Moschee

Sāheb ol-Amr-Moschee, nach dem die Moschee benannt ist, ist der Titel des letzten Imams der Zwölferschiiten, Muhammad al-Mahdī. Er hält sich im Verborgenen auf. Von ihm wird eine messianische Rückkehr erwartet.

Am nächsten Morgen geht es auf die vom Tourismusbüro empfohlene Fahrt.

Der Weg zu den 'Bunten Bergen'

Die 'Bunten Berge', diese regenbogenfarbigen Hügel sind das Ergebnis von Millionen von Jahren, während denen die Mineralien und Sedimente zusammengedrückt wurden und oxidierten. Diese Landschaft ist so einzigartig, dass man den Eindruck bekommt, sich auf einem anderen Planeten zu bewegen. Rote, gelbe, weiße, kupferne und orange Farben wechseln sich ab mit verschiedenen Grau-, Braun-, Beige- und Grüntönen.

Automarkt

Die 'Bunten Berge'

Der Weg zum Orumieyh-See

Geschwindigkeitskontrolle

Der Orumieyh-See

Der Orumieyh-See, nahe der türkischen Grenze, ist mit seinen ca. 5000 Quadratkilometern der Größte See Irans und der zweitgrößte Salzsee der Welt. Zwischen 1998 und 2011 ist die Oberfläche um 60 Prozent geschrumpft, der Wasserspiegel um sieben Meter gesunken. Der Rest ist eine gräuliche Wüste aus Sand und Salz, entlang den Ufern durchsetzt von Salztümpeln. Im Restsee ist die Salzkonzentration auf über 300 Gramm pro Liter Wasser gestiegen, das Achtfache von Meerwasser. Der Wert ist vergleichbar mit dem toten Meer. Bei dieser Konzentration droht selbst das einzige Lebewesen auszusterben, das im Urmia-See lebt und nirgends sonst: Artemia urmiana, eine Krebsart. Schon seit Jahren berichten Anwohner, dass die Vögel, die sich von den Krebsen ernähren, immer weniger werden.

Der Grund: viele Zuflüsse zum Orumieyh-See werden gestaut, um Strom zu gewinnen. Die Landwirtschaft um den See herum benötigt viel Wasser, das die Bauern nicht nur aus dem Gewässer selbst gewinnen. Legale und illegale Brunnen zapfen auch die Grundwasservorräte an. Zudem regnet es in der Region immer weniger. Dank des Projekts, das 2013 vom Iran mit dem UN-Entwicklungsprogramm aufgelegt wurde und von Japan mit einer Million Dollar im Jahr finanziert wird, besteht Hoffnung, dass der See doch noch gerettet werden kann. Das Umweltprojekt setzt vor allem auf einen Wandel der Landwirtschaft. Fast 85 Prozent des Wassers aus dem Seebecken wird für Landwirtschaft verwendet.

Im Hintergrund Berge in der Türkei - Anatolien

Quer über den See wurde ein 15 km langer Damm gebaut, der am östlichen Ende durchbrochen und von einer 1,5 km langen Brücke überspannt wird, damit sich die Wassermassen des nördlichen und südlichen Gebiets austauschen können. Dadurch hat sich nebenbei die Strecke zwischen der Stadt Orumiyeh und Tabriz halbiert.

Blick auf den Damm. Dahinter der anatolische Gebirgszug der Türkei.

Zahlstelle

Die Brücke

Am Brückenkopf stehen mehrere Imbissstände. Sie scheinen ein beliebtes Ausflugsziel zu sein. Unser Fahrer hat Hunger. Notgedrungen nehmen wir Kebab und eine Cola zu uns. Die Kebabstäbe werden aus der Kühltruhe genommen und auf den Grill gelegt.

Unser Fahrer fühlt sich sichtlich wohl.

Tretboote in Schwanenform stehen zu einer kleinen Tour bereit.

Der Weg nach Kandovan

Transport auf iranisch

Brotverkauf am Straßenrand

Obstverkauf am Straßenrand

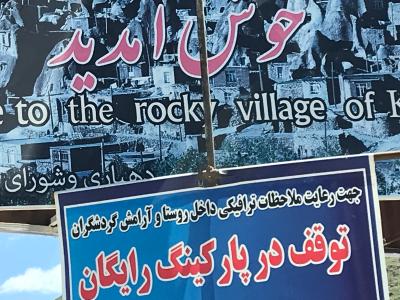

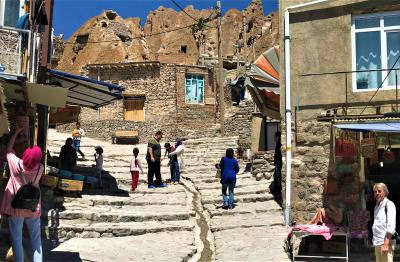

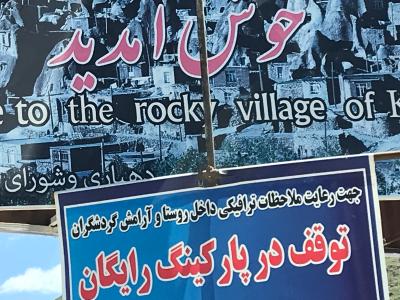

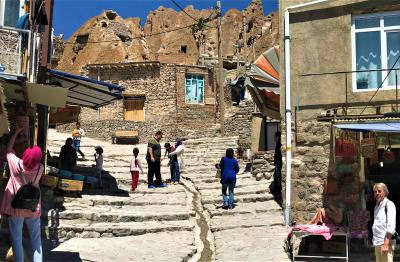

Felsendorf Kandovan

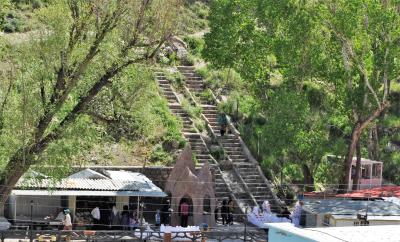

Kandovan ist ein Felsendorf mit etwa 1000 Einwohnern 55 km südlich von Tabriz. Es liegt entlang einer Flussoase. Überragt wird es von öden Bergrücken des Einzugsgebiets des Kuh-e Sahand. Die bäuerliche Bevölkerung lebt von den regionalen Erzeugnissen, insbesondere aus der Schafzucht, dem Obstanbau und der Ackerbewirtschaftung.

Der Ortseingang

Kulturell interessant ist Kandovan wegen seiner hinkelsteinartigen Häuser vulkanischen Ursprungs. Ausschlaggebend für die heutige Erscheinung der Felsen sind Erosion, Verwitterung und menschliches Zutun gleichermaßen. Die Bewohner haben ihre Behausungen als Höhlenwohnungen in den weichen Tuffstein gegraben. Von außen sind lediglich Türen, Fenster, sowie Treppenzugänge sichtbar. Die Wohnungen sind in mehreren Stockwerken erbaut und einzelne Tuffkegel sind mittels Treppen miteinander verbunden. Das Gesamtensemble liegt steil an den Berg angelegt und darf über die äußere Infrastruktur begangen werden. Alte Holzbrücken verbinden bisweilen die Terrassenformationen. Einige ältere öffentliche Gebäude, wie eine Moschee und ein Badehaus sind ebenfalls in die Felsen eingebaut worden. An den wild, provisorisch und oberirdisch verlaufenden Stromleitungen ist ablesbar, dass auch dieses Dorf der archaischen und sehr ursprünglichen Lebensweise entwächst.

Neben und unter den Wohnungen befinden sich in etlichen Höhlen Ställe.

Der Balkon

Der Mann lädt uns auf seinen Balkon ein, seinen Lieblingsplatz.

Der Durchgang zum Balkon.

Rückfahrt nach Tabriz

Den nächsten Tag verbringen wir bis zum Abflug nach Teheran in Tabriz.

Mosalla-Moschee

Die neue Mosalla-Anlage - sie wird für große religiöse Versammlungen und Freitagspredigten benutzt - wird hergerichtet, die Teppiche ausgerollt.

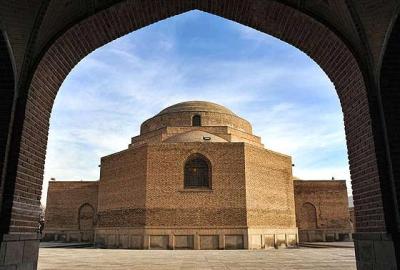

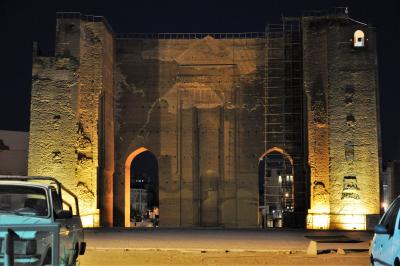

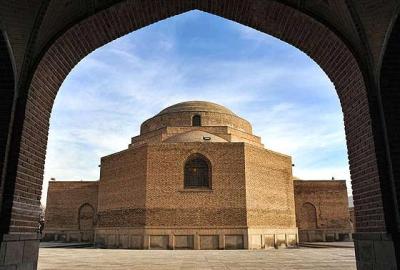

Ali Shah-Festung

Bei der Ali Shah-Festung handelt es sich um Reste der gewaltigen Ali-Shah-Moschee, die um 1320 im Auftrag der ilkhanidischen Wesirs Tajo d-Din Ali Shah fertiggestellt wurde. Mit ursprünglich 65 Metern Länge und einer Gewölbehöhe von etwa 35 Metern war er der größte jemals aus Ziegel errichtete Bogenbau. Da das Gebäude wegen der Beschädigungen durch Erdbeben und Eroberungen seiner Funktion als Moschee nicht mehr gerecht wurde, benützte man es als Festung, und seit Anfang des 20. Jahrhunderts wurde es sich selbst überlassen. Nun ist es in den Mosalla-Komplex mit einbezogen und wird seiner Bedeutung gemäß geschützt.

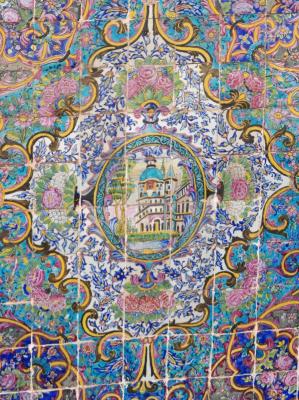

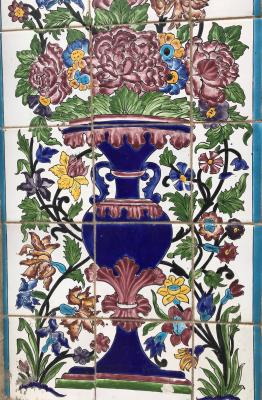

So war die Moschee einstmals insgesamt mit Fliesen dekoriert.

Das Gemäuer lässt die ursprünglichen Ausmaße der Moschee erahnen.

Karawanenbrücke

Qari-Brücke

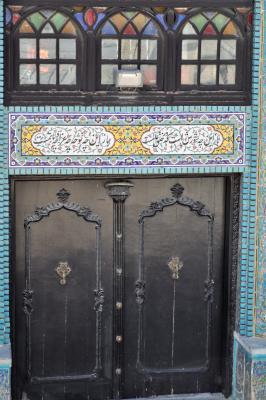

Die Saheb ol-Amr-Moschee

Die Sāheb ol-Amr-Moschee, benannt nach dem „versteckten Imam der Zwölferschiiten

Das historische Rathaus

Das nach Plänen deutscher Architekten in den 30er Jahren errichtete Rathaus, in dem die Stadtverwaltung auch heute noch residiert, beherbergt mehrere Ausstellungen zur Stadtgeschichte.

Der Eingang

Die Rückseite

Die allseits gepflegte Heldenverehrung darf nicht fehlen.

Teppichmuseum im Rathaus.

Die Glocke des Rathauses wurde 1941 im 2. Weltkrieg von den Russen beschädigt.

Der Garten des Ost-Azerbaijanischen Museums

In dem Khaqani-Garten neben der Blauen Moschee steht die Statue des um die Wende zum 13. Jahrhundert in Tabriz verstorbenen Dichters Afzaladdin Khaqani.

Der Garten ist in den Nachtstunden ein beliebter Treffpunkt.

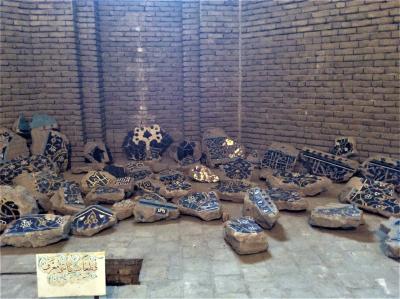

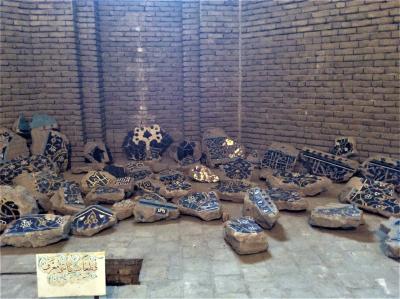

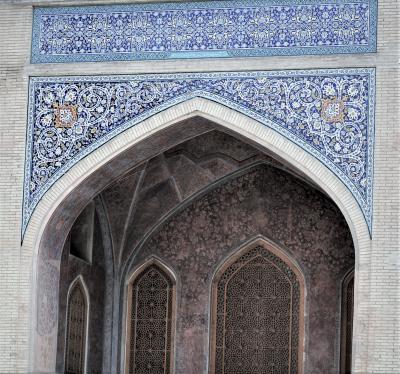

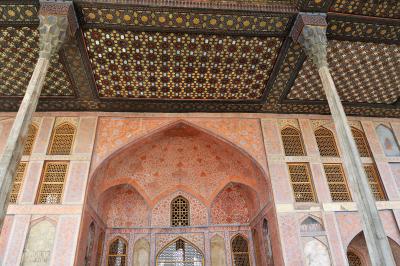

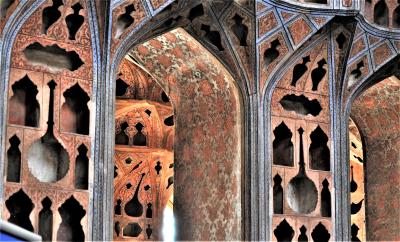

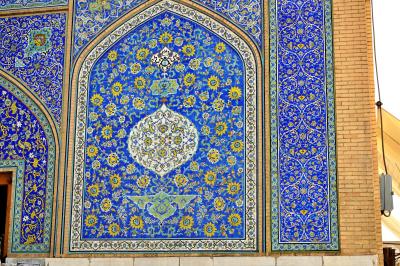

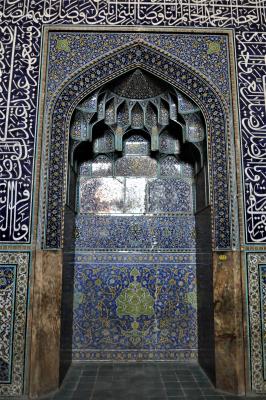

Blaue Moschee

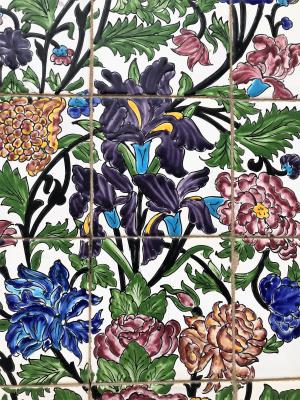

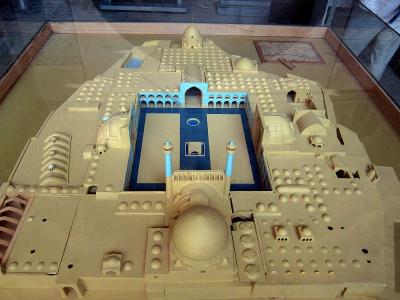

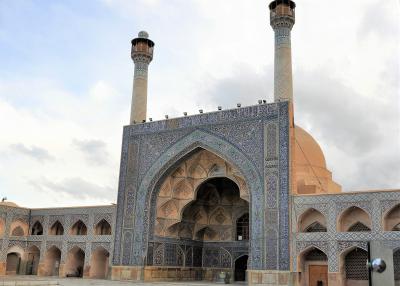

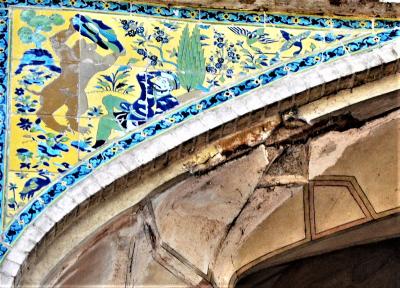

Den Namen trägt die Moschee wegen ihres einstigen kobaltblauen Fliesenschmucks, der heute nur noch partiell zu bewundern ist. Sie ist im Iran die einzige vollkommen überdachte Moschee-Anlage, bestehend aus einem überkuppelten Zentralbau mit vier Iwanen, dem sich nach außen drei Seiten Umgänge mit Nebenkuppeln und an der vierten Seite ein kleiner Kuppelbau Richtung Mekka anschließen. Die Moschee wurde durch das letzte große Erdbeben im 18. Jahrhundert stark beschädigt. Die Schäden konnten trotz umfangreicher Renovierungsarbeiten nicht gänzlich beseitigt werden.

Auf welche Weise die Moschee-Außenseiten mit Fayencen und hellbraunen Stuckornamenten dekoriert waren, lässt an einigen Stellen noch erkennen.

Die Moschee heute

Früher war sie - wie auf einem Teil zu sehen - auch außen voll mit Fliesen dekoriert. Das muss man sich mal vorstellen!

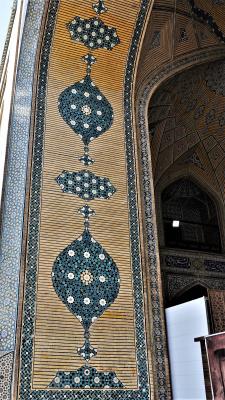

Das Eingangsportal

Im Eingangsiwan sind viele der ursprünglichen Fayencemosaiken erhalten geblieben, für deren dunkle Blautöne Kobalt und für die Türkistöne eine Mischung aus Kupfer- und Zinnoxid verwendet wurde. Bei der Herstellung der tiefblauen Fliesen im Inneren wurde auch kostbares Lapislazuli eingesetzt. Gelbe Ornamente bedeckte man mit Blattgold. Die Eingangstür wurde durch eine einzige große Marmorplatte geschlossen.

Das Eingangsportal in der 45 Meter langen Fassade wird durch einen Wulst begrenzt, der aus einer breiteren äußeren und einer schmaleren inneren Borte besteht. Die Wirkung der äußeren Borte wird dadurch betont, dass sie tauartig gewunden ist.

Bruchstücke der früheren Dekoration.

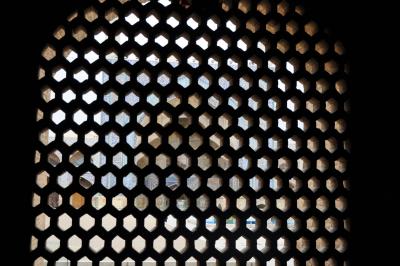

Den Innenraum umgibt ein Sockel von etwa zwei Metern Höhe, der teilweise mit blauen geschnittenen Fliesen verkleidet ist.

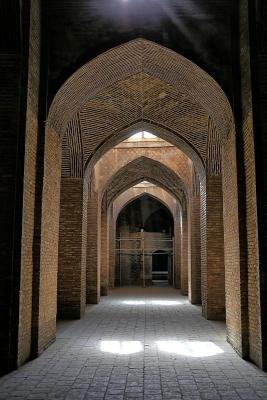

Die zentrale Kuppel lagert auf zwölf Pfeilern, die durch die vier Iwane und weitere gestaffelte Bögen verbunden sind. Dies und die offenen Durchgänge und Bogenfenster locken den Innenraum auf und verleihen ihm Helligkeit.

Die große Innenkuppel, die bei dem Erdbeben völlig zerstört wurde, war mit weißen Blumen auf grünem Grund ausgekleidet, der Dekor der kleineren Innenkuppel bestand aus Blumenmustern auf dunkelblauem Fond, umgeben von weißen Sternen auf schwarzem Grund.

Der Portalbogen zum kleineren Kuppelsaal, unter dem sich eine leere Krypta befindet, wird in den Ecken durch Stalaktiten geschmückt.

Die Mosaikfayencen bilden Blumenranken mit Blättern, Knospen und Blüten.

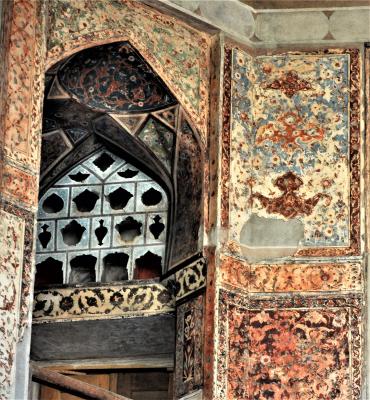

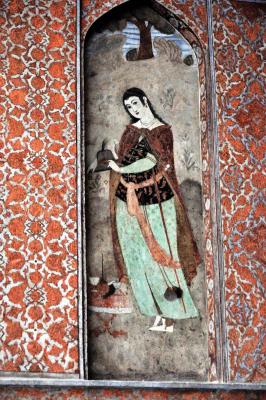

Bürgerhaus - Behnam Haus

Das Gebäude wurde im späteren Teil der Zand-Dynasty (1750–1794) und im frühen Teil der Qadjar- Dynasty (1781–1925) als Wohnhaus errichtet. Während der Regierungszeit von Nasereddin Shah Qajar (1848–1896) wurde dieses Gebäude grundlegend renoviert und mit Ziermalereien geschmückt. Das Haus besteht aus einem Hauptgebäude, das als Wintergebäude bezeichnet wird, und einem kleineren Gebäude, das als Sommergebäude bezeichnet wird. Das Wintergebäude ist eine zweigeschossige symmetrische Konstruktion, die auf einem Keller steht. Wie viele traditionelle Häuser im Iran hat dieses Haus ein inneres (اندرونی, andaruni ) und ein äußeres (بيرونی, biruni)) Hof, wobei der erstere der größere der beiden ist. Im Zuge eines Sanierungsprojekt 2009 wurden einige bisher unbekannte Miniatur-Fresken entdeckt, die von Spezialisten restauriert wurden. Das Behnām-Haus ist Teil der School of Architecture der Tabrizer Kunst-Universität. .

Bürgerhaus - Ordubadi Haus

Das Ordubadi Haus ist eines der Häuser aus der späten Qajar-Zeit, die in den frühen Tagen von Reza Shah erbaut wurden. Das Ordubadi ist das einzige historische Haus in Tabriz, das aus Ziegeln und Stein gebaut wurde und architektonische Bedeutung hat. Dieses Haus war die Botschaft der Russen während des Zweiten Weltkriegs und der russischen Besetzung von Tabriz.

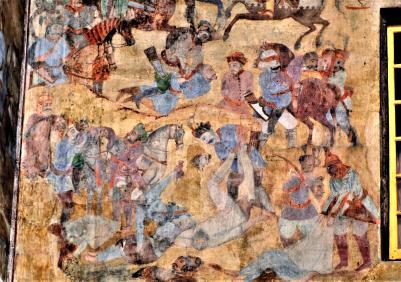

Diese Kriegsszene auf einem Platz mitten in der Stadt!

Zurück im Hotel

„Teppichknüpferin bei der Arbeit“

Warten auf das Taxi zum Flughafen zurück nach Teheran

Flug von Tabriz nach Teheran.

Von Teheran nach Kermanshah

Die Provinzhauptstadt Kermanshah hat etwas mehr als 850.000 Einwohner und liegt auf 1350 m Höhe. Die Stadt war ein bedeutendes Handelszentrum an der Handelsstraße zwischen Hamadan und Ktesiphon. Von den Arabern im Jahre 640 als erste Stadt auf dem iranischen Hochland erobert, von den Mongolen im 13. Jahrhundert zerstört, wurde sie ab dem 17. Jahrhundert stark befestigt. Die Stadt wird von Loren, Persern und mehrheitlich Kurden bewohnt. Die größten Glaubensgemeinschaften bilden die Schiiten. Es gibt aber auch Sunniten, Yarsan (Ahl-e Haqq) und Bahais.

Unser Hotel in Kermanshah

Das Frühstück

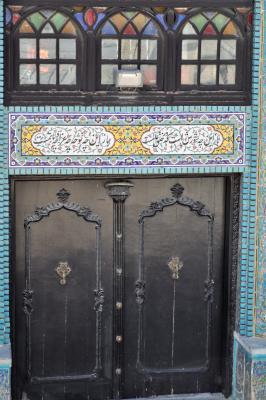

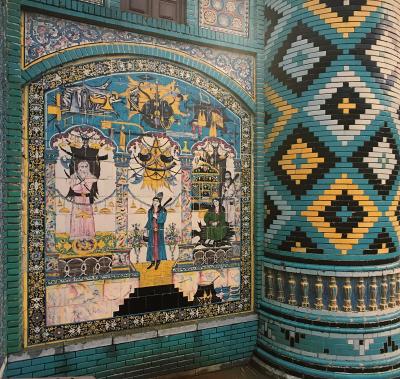

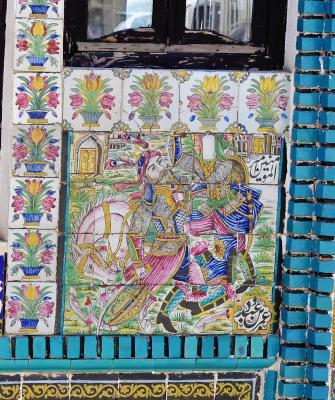

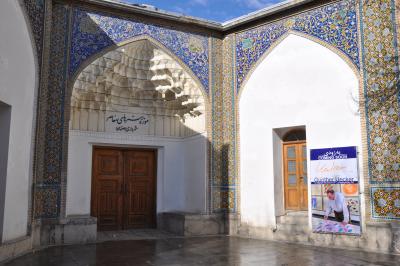

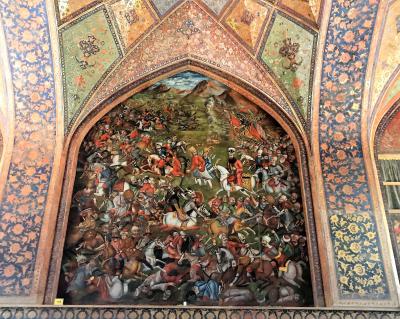

Tekiyeh Moaven ol-Molk

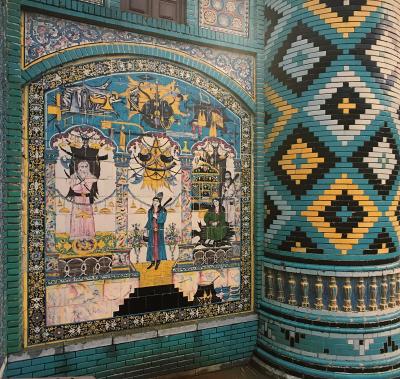

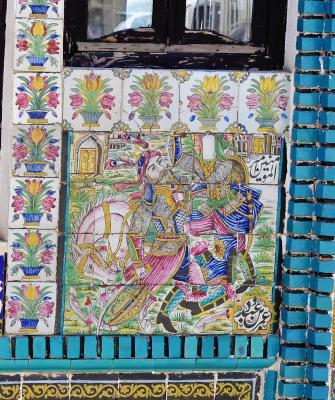

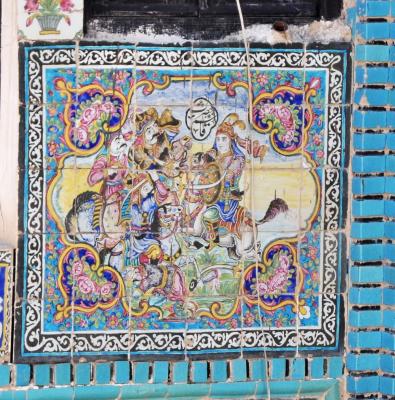

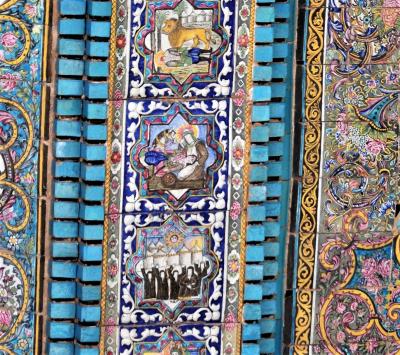

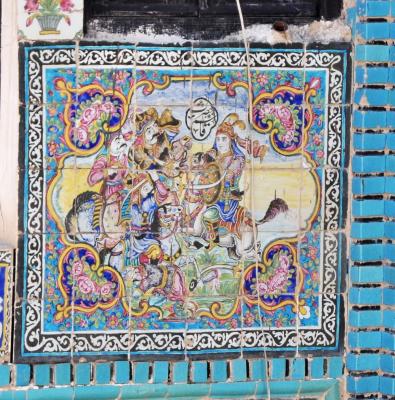

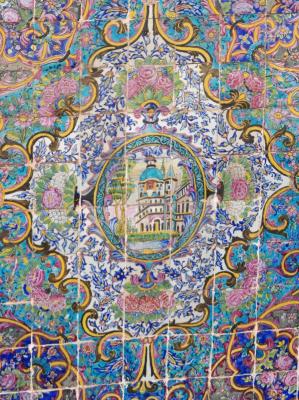

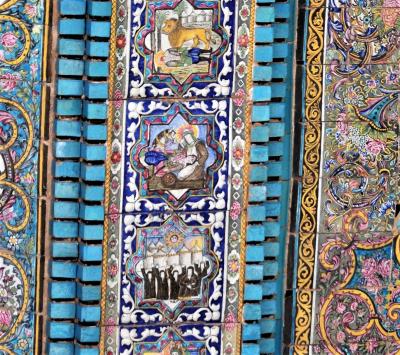

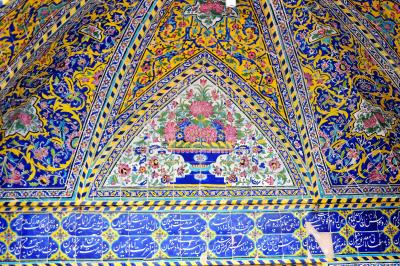

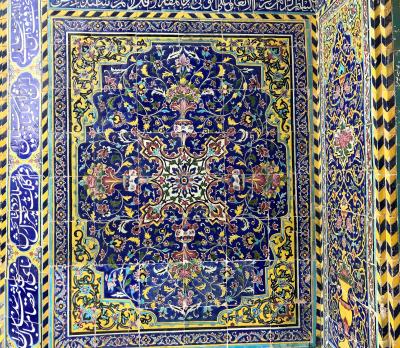

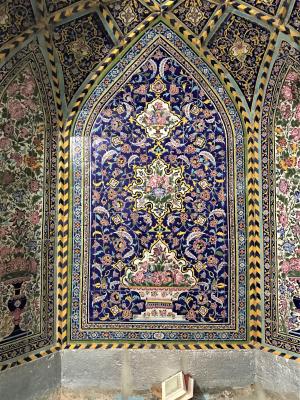

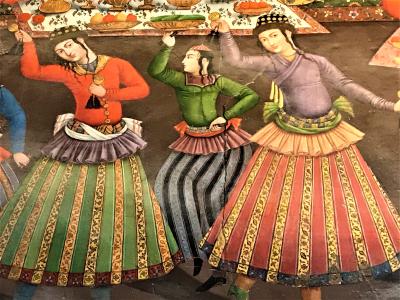

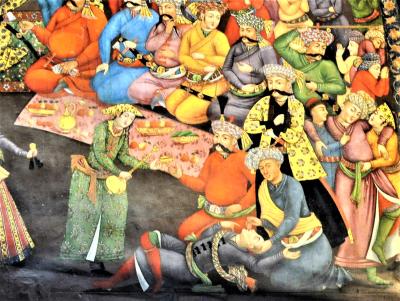

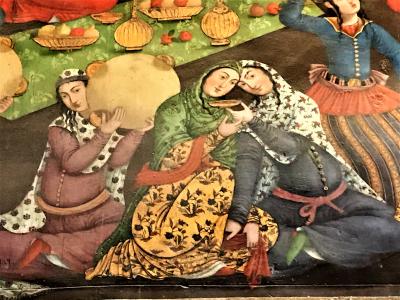

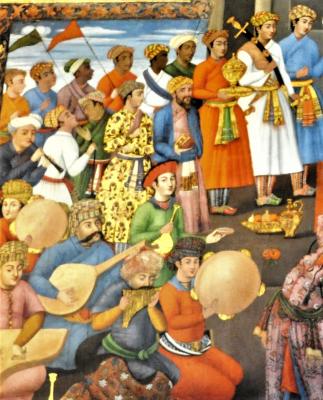

Das Takieh Mo´aven ol-Molk ist Irans älteste Hussainia, ein schiitischer Schrein, in dem im islamischen Monat Muharram zum Gedenken an den Märtyrertod des Imam Hossein 680 in Kerbala rituelle Aufführungen stattfinden. Es wurde während der Qajar-Ära erbaut und von Moaven ol-Molk, einer einflussreichen kermanshaher Persönlichkeit um 1910 renoviert und erweitert und ist berühmt für seine exklusiven Kacheln.

Neben dem Fußabdruck von Ali (Hosseins Vater)

finden sich alle möglichen Szenen aus dem Koran, der Schlacht von Kerbala, vorislamische Motive wie Könige aus dem Schahname, europäische Dörfer sowie einheimische Honoratioren bekleidet im Stil des 19. Jahrhunderts.

Fassadenmalerei

Taq-e Bostan

Die wichtigste Sehenswürdigkeit der Stadt bilden die Taq-e-Bostam-Reliefs am nördlichen Stadtrand von Kermanshah, eine sassanidische Anlage bestehend aus Grotten und Reliefs, die bei einem Quellsee angelegt wurden.

Leider können wir nicht näher an die Grotten herankommen und müssen uns mit Teleobjektivaufnahmen zufrieden geben.

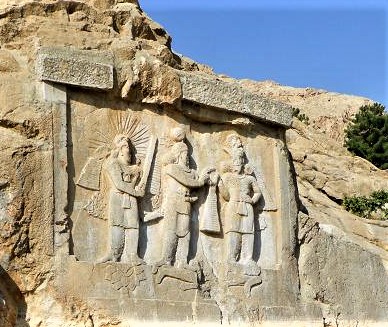

Im Inneren der linken Grotte steht unten eine überlebensgroße Wandplastik des sassanidischen Königs Khosrow II (590-628) in voller Rüstung mit angelegter Lanze auf seinem Pferd. Im oberen Teil in der Wölbung des Tonnengewölbes ist die Investitur Khosrows II. mit der Göttin Anahita links und dem Gott Ahuramazda rechts dargestellt.

Die Engländer wollten das Relief abbauen und nach London bringen. Als dies nicht gelang, wurde das Relief bombardiert. Das Pferd verlor ein Bein, der Reiter einen Arm und sein Gesicht. Das Gesicht wurde ohne Gesichtszüge wieder nachgebildet.

Außen oberhalb der Grotte, sind symmetrisch die ersten Engelsfiguren im Iran zu sehen.

Im oberen Teil in der Wölbung des Tonnengewölbes ist die Investitur Khosrows II. mit der Wasser-Göttin Anahita links und dem Gott Ahuramazda rechts dargestellt.

An den Seiten, aus der Entfernung nicht zu sehen, soll links eine Wildschweinjagd mit Treibern auf Elefanten und musizierenden Hofdamen in Booten dargestellt sein und rechts eine Jagd auf Hirsche in einem Waldgelände.

Rechts davon ist die kleinere Grotte mit den Reliefs von König Shapur III. (383 -388) links und dem ihn legitimierenden Großvater, König Shapur II. (309 -379), rechts.

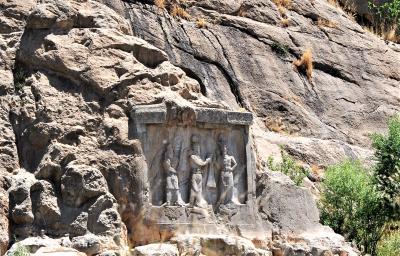

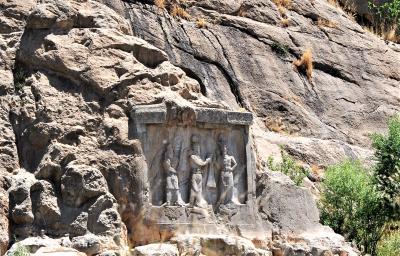

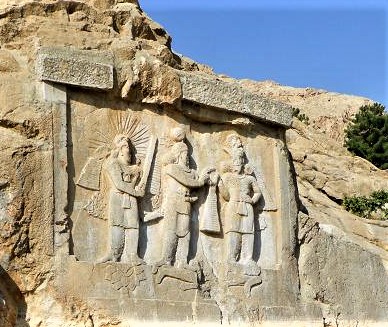

Ein wenig weiter rechts der beiden Grotten wurde ein Relief direkt in die Felswand geschlagen.

Es zeigt die Investitur König Ardeshirs II. (379 – 383), der an den ballförmig gebundenen Haaren zu erkennen ist. Von rechts überreicht ihm Ahuramazda den Ring der Königsmacht, und von links segnet ihn der auf einer Lotusblüte stehende und von einem Strahlenkranz umgebene Mithra mit einem Bündel heiliger Barsomszweige. Unter den Füßen Ardeshirs II. liegt der römische Kaiser Julian II., bei dessen Niederlage nahe Ktesiphon er im Jahre 363 mitgewirkt haben soll.

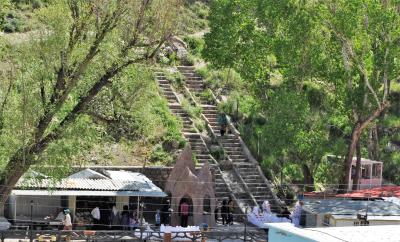

Außerhalb des Grottenreviers liegen Parks und Freiluftrestaurants.

Etwas weiter unten nehmen wir dann in einem Restaurant das Mittagessen ein, Chicken-Kebab mit Safranreis und gegrillte Aubergine.

Zum Abschluss gibt's Tee.

Nach unserem Essen werden 'Sofas' in den Fluss eingelassen.

Darauf hätten wir uns auch gerne gesetzt. Über dem Bach herrscht nämlich ein angenehm kühles und feuchtes Klima.

Zurück zum Hotel

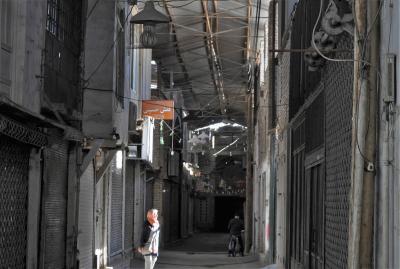

Auf der Suche nach dem Historischen Haus kommen wir in ein Viertel mit alten engen Gassen.

Das könnte es sein. Aber nichts weist darauf hin!

Oder das? Auch hier keinerlei Hinweis. Versuchen wir es doch einfach.

Wir benutzen den 'Türklopfer für Männer' (er ist größer und dumpfer als der für Frauen). Und nach einiger Zeit macht sich oben im Fenster eine Frau bemerkbar. Wir fragen, ob wir das Haus besichtigen könnten. Natürlich dürfen wir! Sie kommt runter und öffnet uns die Tür.

Der Innenhof

Der Eingang zur Wohnung - die Schuhe bitte ausziehen.

Das Wohnzimmer.

Der Salon.

Das Schlafzimmer.

Die Hausgemeinschaft, die uns abschließend auch noch zum Essen einlädt, nachdem sie ein kleines Entgelt von uns abgelehnt hat. Wir haben heute jedoch noch einiges vor.

Stadtzentrum

Die neueste Requisite für unser hiesiges Theaterstück.

Unterhaltung auf Italienisch - wie schön, diese Sprache im Iran zu hören.

Die Ergänzung zum Stehklo...

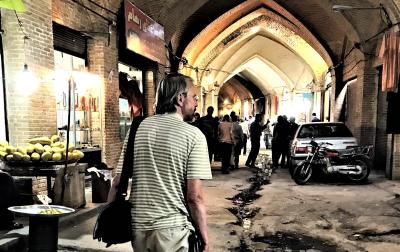

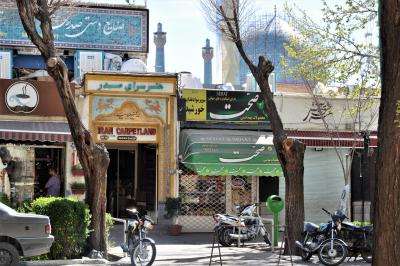

Der Tarikeh-Basar ist spektakulär und attraktiv wie jeder andere traditionelle Basar im Iran. Er ist der alte traditionelle Basar von Kermanshah und einer der längsten und schönsten überdachten Basare im Iran. Er hat viele Durchgänge und bietet eine große Auswahl an Waren und Souvenirs aus der Region Kermanshah, darunter schöne Kleidung, traditionelle Süßigkeiten und Köstlichkeiten lokale Kleidung für Lederwaren, Kupfer und Gold. Was jedoch im Hintergrund all dieser produktiven, sozialen, kommerziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten auffällt, ist die traditionelle Architektur, die schöne viereckige Kreuzungen, Durchgänge und Eingänge enthält und sich somit der reichen iranischen Kultur rühmt.

Der Metzger

Der Park

Blick vom Park auf die Stadt.

Die Fliesen am Eingang, die Visitenkarte des Antiquitätenladens.

Bisotun

Rund 30 Kilometer östlich von Kermanshah ragt aus der 1300 Meter hohen Ebene der schroff abfallende Felsen von Bisotun bis zu einer Höhe von über 2600 Metern empor. Sein altpersischer Name Bagastana bedeutet 'Ort der Götter'. Er befindet sich an der ehemaligen Handelsstraße von Baghdad nach Hamadan (Ekbatana), der ältesten asiatischen Handels- und Verkehrsstraße.

Herkules-Figur

Vom Parkplatz kommend führt rechts ein Weg hoch in die Felswand. Wir kommen als erstes an eine vollplastische Herkules-Figur, die auf einem herabhängenden Löwenfell mit einem Becher in der Hand lagert. Sie stammt aus der Zeit der Seleukiden.

Links vom Weg sieht man den großen Sarab-Quellsee.

Parthische Felsreliefs

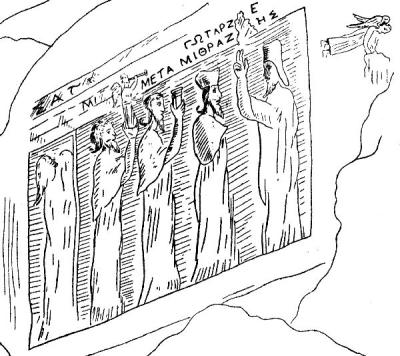

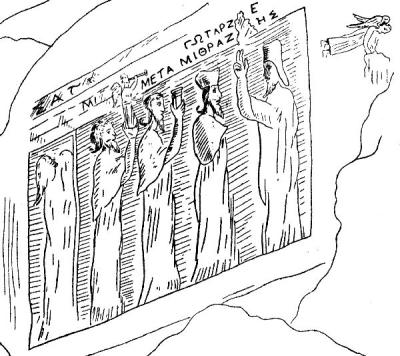

Als nächstes folgen zwei parthische Reliefs - das Mithridates-Relief und das Gotarzes II- Relief mit einem mihrabähnlichen Mittelteil.

Der Mittelteil des linken Mithridates-Reliefs wurde durch die Einfügung eines Waqf, eine Stiftungsinschrift von Shaikh ʿAlī Khan Zangana, im 17. Jahrhundert ausgelöscht. Von dem ursprünglichen Relief sind links und rechts von dem Mihrab noch Teile mit ziemlich verwitterten Figuren zu sehen.

Da das ursprüngliche Relief vorher gezeichnet worden war, weiß man zumindest, wie es ausgesehen hat. Dort stand der parthische König Mithridates II. vor vier Satrapen, die ihm huldigten. Die dritte Person in der Reihe trägt die Nike und die Person vor ihr scheint ein Gefäß hoch zu halten.

Die Stiftungsinschrift weist Einschusslöcher auf, die von alliierten Soldaten stammen, die das Denkmal im Zweiten Weltkrieg und während der anglo-sowjetischen Invasion für Schießübungen benutzten.

Gotarzes II.- Relief

Das rechte Relief wurde unmittelbar rechts vom ersten in den Felsen gehauen und ist ebenfalls stark verwittert. Auf ihm sind mit Müh und Not zwei Lanzenreiter in einem Ritterkampf zu sehen. Darüber schwebt die griechische Siegesgöttin Nike mit einem Diadem. Die griechische Inschrift bezieht sich auf Parther Geopothros, möglicherweise den König Gotarzes II. Es könnte sich um den Ritterkampf zwischen dem siegreichen parthischen König Gotarzes II. (40 -51 n. Chr.) und dem Gegenkönig Meherdates handeln.

Darius-Relief

Das bedeutendste Relief der achämenidischen Zeit, das Darius-Relief, ließ König Darius I. um 520 v. Chr. hier anbringen. Es befindet sich links von den parthischen Felsbildern in 70 bis 80 Metern Höhe über der Ebene.

Den Blick auf das Relief behindert ein Baugerüst.

Im Kiosk am Eingang befinden sich Fotos des Reliefs.

In einer Inschrift in drei verschiedenen Keilschriftsprachen - Altpersisch, Elamisch und Babylonisch - lässt Darius seine Version seines Aufstiegs verbreiten, die allerdings recht zweifelhaft ist. Er legitimiert sich als Nachfahre von Achämenes und damit rechtmäßiger Thronfolger des Reichsgründers Kyros II. Als Verwandter seiner Vorgänger Kyros II. und Kambyses II. habe er sich gegen den Mager Gaumata, der sich als Bruder des Kambyses ausgegeben habe, erhoben; nach der Tötung Gaumatas sei er als Verwandter des Achämeniden und Reichsgründers der und habe sich gegen eine Reihe von „Lügenkönigen“ durchgesetzt. Er zählt die dreiundzwanzig damals zum Persischen Reich gehörenden Länder auf, darunter Ägypten, Babylonien, Assyrien, Ionien, Armenien, Baktrien, Choresmien und Gebiete bis zum heutigen Pakistan. Die Inschrift in den drei Sprachen trug maßgeblich zur Entschlüsselung der assyrischen und elamischen Keilschrift bei.

In dem Felsbild ist König Darius I. mit zwei hinter ihm stehenden Leibgardisten abgebildet. Als Zeichen des Königtums hält er in der linken Hand einen Bogen. Seine rechte Hand hebt er hinauf zu dem geflügelten Fravahar, seinem Schutzgeist, der den Ring der Königswürde hält. Sei linker Fuß steht auf der Brust seines auf dem Boden liegenden Hauptgegners Gaumata. Vor ihm sind neun Gefangene aufgereiht, die durch ein Seil aneinander gefesselt sind. Die letzte Person in der Schlange, die einen traditionellen skytischen Hut und eine Tracht trägt, wird als Skunkha vom Stamm der Saka identifiziert. 519 v. Chr. . Sein Relief wurde hinzugefügt, nachdem der neuelamischen Text bereits eingemeißelt worden war. Er musste deshalb komplett in den ersten drei Textfeldern links unterhalb des Bildes wiederholt werden.

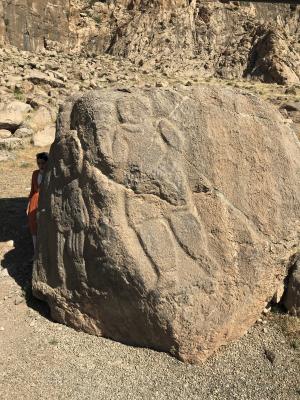

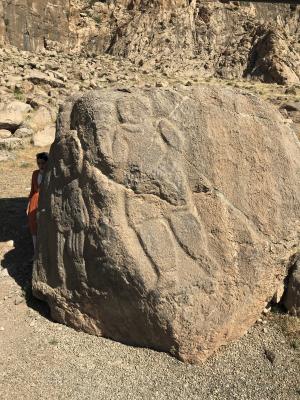

Der Parther-Stein

Etwas östlich vom Gotarzes-Relief befindet ein etwa 2½ Meter hoher freistehender Felsen mit Abbildungen auf seinen drei Seiten. Auf der einen ist ein Partherkönig bei einem Opferritual vor einem Altar abgebildet. Er trägt eine Halskette und einen Gürtel um die Taille, ein einfaches Tuch mit einem losen Rock und die für Könige damals übliche Haube. Der Altar trägt eine neunzeilige Inschrift.

„Vologases, König der Könige, Sohn von Vologases, König der Könige, Enkel von ...“

Das Ende des Textes ist undeutlich und es bleibt unklar, um welchen Vologases es sich handelt, da es bis zum dritten Jahrhundert sechs Parthische Könige mit Namen Vologases gab.

Auf den beiden anderen Seiten sind parthische Würdenträger abgebildet. Kleidung und Stil sind ähnlich.

Der Farhad Tarosh

400 Meter weiter gelangt man zu der 200 Meter langen und etwa 30 Meter hohen geglätteten unspektakulären Felsabarbeitung (Farhad Tarosh). Vor dieser befindet sich eine terrassenartige Aufschüttung fast gleicher Länge, wofür der größte Teil des abgearbeiteten Steinmaterials von ungefähr 40 000 Kubikmetern verwendet wurde. Vermutlich war die Fläche für ein weiteres Kolossalrelief bestimmt.

Der 'Farhad Tarosh'- Legende nach, über die der persische Dichter und Schriftsteller Ferdowsi in seinem 'Shahnameh' (Buch der Könige 1000 n.Chr.) schreibt, soll der in die sassanidische Königin Shirin verliebte Farhad im Exil als Strafe die Aufgabe erhalten haben, den Berg zu zerschneiden, um Wasser zu finden. Wenn er Erfolg haben würde, würde er als Belohnung die Erlaubnis erhalten, Shirin zu heiraten. Nach vielen Jahren und der Entfernung des halben Berges fand er Wasser erhielt aber von König Khosrow die Nachricht, Shirin sei gestorben. Farhad wurde verrückt, warf seine Axt den Hügel hinunter, küsste den Boden und starb. Seine Axt war aus einem Granatapfelbaum gemacht worden und wo er die Axt hingeworfen hatte, soll ein Granatapfelbaum mit Früchten gewachsen sein, der Liebeskranke heilt. Shirin war der Geschichte zufolge jedoch nicht tot und trauerte Farhad nach.

Nach einer anderen Version verliebten sich der sassanidische König und der arme Farhad in die schöne Shirin. Der König versprach Farhad ihm Shirin zu überlassen, wenn er dafür den Felsen verschönert. Als Farhad damit fertig war, wurde ihm berichtet, dass Shirin bereits den König geheiratet habe. Farhad brachte sich daraufhin um. Dies war jedoch eine Finte; Shirin hatte den König nicht geheiratet und trauerte ihrem Farhad nach. Eine tragisch, romantische Geschichte á la Romeo und Julia.

Von der Felswand aus bietet sich ein wunderschöner Blick auf die Ebene.

Der Sarab-Quellsee am Bisotun.

Der Eingang zur Anlage.

img_9271

Ali-Sadr-Höhle (Ghar-e Ali Sadr)

Die Höhlen sind etwa 100 km nördlich von Hamadan im Westen des Iran. Sie wurden erst vor 40 Jahren von einem Schäfer entdeckt, der auf der Suche nach einer verschwundenen Ziege war. Sie bergen mehrere große, tiefe Seen. In dem klaren Wasser gibt es keine Lebewesen, in der Höhle treiben sich nicht einmal Fledermäuse hier herum, und es gibt keinerlei Hinweise auf irgendwelche Bewohner in früherer Zeit. Die Höhle befindet sich in einem Berg, dessen Felsen zur zweiten geologischen Periode gehören, d.h. dem Jura (vor 190 bis 196 Mio Jahren). Sie wurde 1975 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Wasser ist farb- und geruchlos und hat einen natürlichen Geschmack. Der PH-Wert ist nahezu neutral. Die Wassertiefe variiert von einem halben Meter bis zu 14 Metern.

Der Andrang zur Höhle ist riesig. Sie ist ein beliebtes einheimisches Touristenziel. Es gibt einen großen Kinderspielplatz, Picknick- und Zeltplätze. Auch ein Hotel ist vorhanden.

Vor dem Kassenhäuschen steht eine Schlange, in der wir gut anderthalb Stunden stehen müssen.

Und weiter heißt es warten.

Sicherheitsweste muss sein!

Wieder ein Stück weiter - warten, nun aber in der Höhle.

Die Wartezeit überbrückt ein Mandolinenspieler, der die Besucher zum Mitklatschen bringt.

Dann geht es los.

Die Ali-Sadr-Höhle ist von Wasserläufen durchzogen. Tretboote ziehen mehrere Bötchen hinter sich her.

Sie weist mehrere kleinere Seen und einige große Hallen auf. Eine davon misst über 100 mal 75 Meter bei 20 Metern Höhe und enthält einen großen Stalagmiten.

An den Höhlenwänden und -decken begleiten Kristall- und Tropfsteingebilde die mehrere Kilometer langen Passagen

Hamadan

Hamadan hat 530.000 Einwohner und liegt auf 1820 m Höhe am Abhang des bis zu 3580 m hohen Alvand-Gebirges. Sie war die Hauptstadt des Reichs der Meder (715 – 550 v.Chr.), damals Hagmatana (griechisch: Ekbatana) genannt. Im Jahre 330 v.Chr. wurde sie von Alexander dem Großen eingenommen, der sich Ekbatana als Sommerresidenz nahm. Ab dem ersten Jahrhundert v.Chr. war Hamadan einer der persischen Hauptorte an der Seidenstraße, die von China kommend von hier aus weiter über Kermanshah nach Ktesiphon beim heutigen Bagdad führte.

Baba-Taher-Mausoleum

Das Grabmal des Mystikers und Sufi-Poeten Baba Taher, der 1019 starb. Er war einer der großen Gnostiker der Ahl-e Haq-Sekte (Derwisch oder Anhänger der Wahrheit) und gehört zu den bedeutendsten frühen Dichtern Irans. Seine Gedichte eignen sich gut, um sie zu klassischer persischer Musik vorzutragen. Das Mausoleum liegt in einem großen Parkareal.

Die Parks rundherum sind bevölkert. Die Menschen picknicken, spielen, trinken Tee und rauchen die Wasserpfeife.

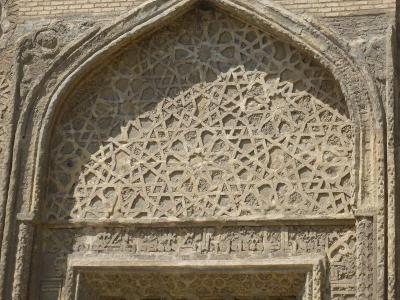

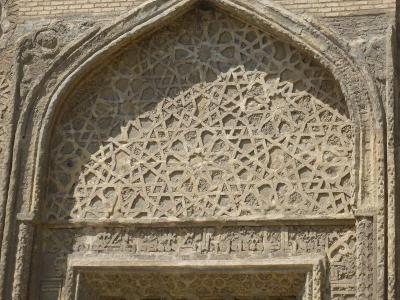

Alavian Grabbau

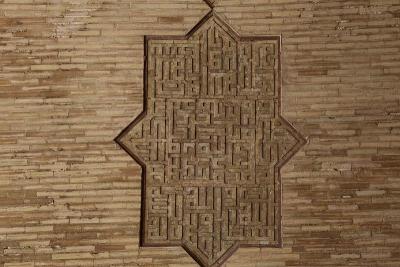

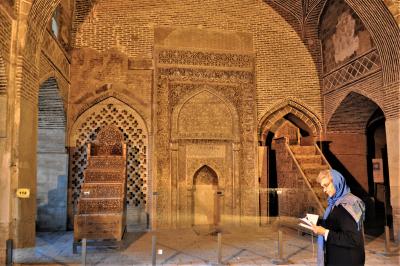

Der viereckige Grabbau (Gonbad-e-Alavian) stammt aus spät-seldschukischer bis ilkhanidischer Zeit des 12. bis Anfang des 14. Jahrhunderts. Vom Wandschmuck her ist er der künstlerisch bedeutsamste mittelalterliche Bau Hamadans. Zu dem Flechtwerk im Bogenfeld der Eingangsseite (überwiegend aus Backsteinen) kommen gut erhaltene, florale Stuckwerkverzierungen um die Pforte hinzu, die sich im Innenraum an den Wänden und im Mihrab fortsetzen.

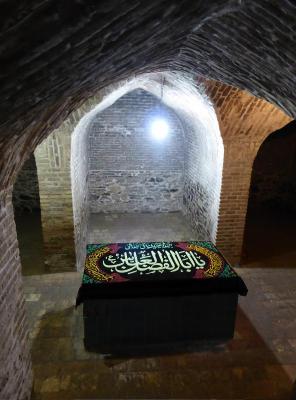

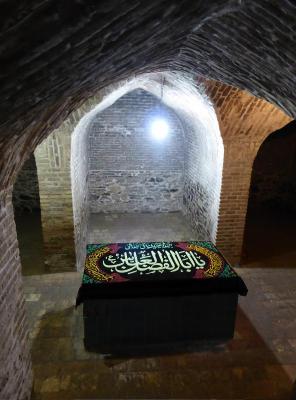

Zu den Grabstätten der Alavi-Familie in der Krypta führt eine Treppe hinab.

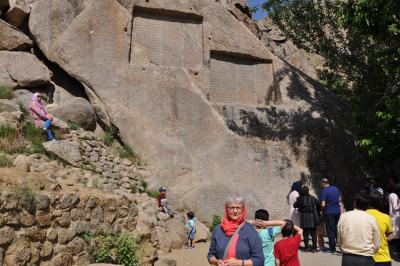

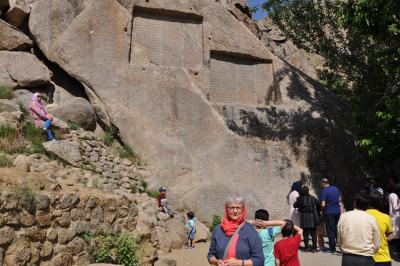

Ganj-Nameh

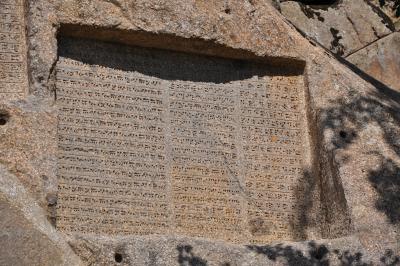

Gandj-Nameh (Schatzbrief) trägt eine Keilinschrift in Altpersisch, Neuelamisch und Neubabylonisch. Vor Entzifferung der Inschriften vermuteten die Leute, dass diese den Ort eines großen Schatzes angaben und gaben diesen daher ihren noch heutigen Namen.

In einem Talausläufer des Alavand-Gebirges, etwa 5 km von der Stadtmitte von Hamadan entfernt, befindet sich auf knapp 2000 Metern Höhe in dem abschließenden Talkessel eines Talausläufers ein Wasserfall, ein beliebtes Ausflugsziel für die Einheimischen.

Auf den Berggipfel führt eine Seilbahn.

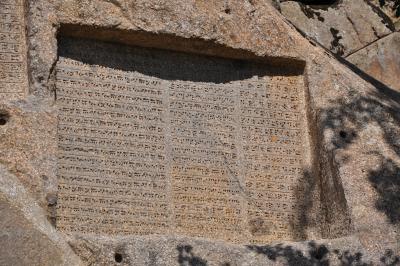

Südöstlich davon sind in die Felswand zwei Keilschrifttafeln gemeißelt, die wegen des jahrhundertelang unverständlichen Inhalts dem Tal den Namen 'Ganj Nameh' oder 'Schatzinsel' gaben. Die Achemenidischen Könige Darius I. und Xerxes I. ließen die Felsinschriften zwischen 521 und 465 v.Chr. anbringen.

Die Inschriften sind in jeweils drei Blöcke aufgeteilt. Links werden altpersische, in der Mitte neuelamische und rechts neubabylonische Zeichen verwendet. Die linken Textversionen sind am längsten, da es sich beim Altpersischen um eine Buchstabenschrift und bei den beiden anderen um Silbenschriften handelt.

Die Übersetzung der rechten Inschrift von König Xerxes I. (489 - 465 v.Chr.) beginnt mit: „Ein großer Gott ist Ahuramazda, der größte der Götter, der diese Erde geschaffen hat, der den Menschen geschaffen hat, der die Freude für den Menschen geschaffen hat, der Xerxes zum König gemacht hat“. Etwas später betont Xerxes, dass er der König der Könige, Herrscher über viele Länder und Sohn des Darius ist.

Die linke etwas höher angebrachte Inschrift stammt von König Darius (522 - 489 v. Chr.). Sie ist entsprechend aufgebaut mit dem Hinweis, dass sein Vater Hystaspes war. In der Inschrift fehlt allerdings hinter Ahuramazda der Zusatz, 'der größte der Götter'. Dies ist dahin ausgelegt worden, dass Xerxes anderen Gottheiten hat mehr Anerkennung zukommen lassen.

šir-e sangi (Der steinerne Löwe)

Der steinerne Löwe von Hamadan stand neben einem Gegenstück am alten Stadttor von Hamadan. Sie wurden auf Befehl von Alexander dem Großen zum Gedenken an den Tod seines engen Gefährten Hephaestion im Jahr 324 v.Chr. errichtet. Es handelt sich um eine hellenistische Skulptur, die dem Löwendenkmal von Chaeronea (338 v.Chr. errichtet) vergleichbar ist

In Hamadan steht heute noch eine Löwenstatue, welche aufgrund stilistischer Parallelen in Griechenland (Löwe von Chaironeia, kurz nach 336 v.Chr. errichtet) in hellenistische Zeit datiert werden kann. Unklar ist der Anlass für die Errichtung der Statue. Zum Teil wird die Auffassung vertreten, dass der Löwe von Alexander dem Großen zum Gedenken an seinen Freund Hephaistion errichtet wurde, der 324 v.Chr. bei der Siegesfeier in Ekbatana gestorben ist (in Babylon bestattet). Weil jedoch arabische Quellen ein Löwentor (bab ul-asad) in Hamadan erwähnen, wäre es auch möglich, dass der Löwe ehemals einen Gegenpart hatte und als Wächterfigur eines solchen Tores diente. Die Tore wurden 931 n.Chr. abgerissen. Dabei wurde ein Löwe völlig zerstört. Der zweite erlitt leichtere Beschädigungen als er vom Sockel gerissen wurde und blieb so auf der Seite liegen, bis er 1949 restauriert und wieder aufgestellt wurde. Angeblich soll diese Statue von den Frauen des Ortes als Fruchtbarkeitssymbol betrachtet und verehrt werden.

Avicenna-Mausoleum

Das auf dem Meydan-e Abu Ali stehende Mausoleum des Avicenna (Aramgah-e Abu Ali Sina) wurde in den 1940er Jahren nach den Plänen des Architekten Hushang Seyhun erbaut. Die Form ist dem ältesten Grabturm Irans in Gobad-e Gabus nachempfunden, wo sich Avicenna zeitweilig aufgehalten hat.

Das Leben des Avicenna ist in dem Roman von Gilbert Sinoué 'Die Straße nach Isfahan' geschildert. Ein sehr spannendes, interessantes Buch. Im Jahre 1037 starb der Arzt, Philosoph und Mathematiker Abu Ali Sina in Hamadan. Er war ein Universalwissenschaftler, Dichter und Philosoph. Zu seinen Studienfächern zählten Mathematik, Algebra, Geometrie, Sprachwissenschaften, Medizin, Theologie und Philosophie. In Europa gehörte seine medizinische Enzyklopädie mehrere hundert Jahre lang zu den Standardwerken an den Universitäten.

Das Grabmal

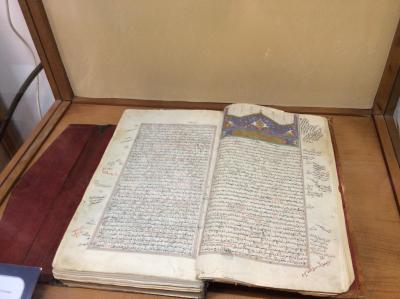

Es gibt auch ein kleines Museum, in dem einige seiner Werke ausgestellt sind und seine Erkenntnisse auf dem Gebiet der Heilpflanzen dargestellt werden.

Laut Information am Eingang gibt es keinen Plan auf Englisch, wohl aber einen Guide, der gerade dazu kommt. Prima, denn die Anmerkungen des Museums zu den Ausstellungsstücken sind alle auf Farsi.

Auf den Bildern sind Geschichten aus dem Leben von Avicenna wiedergegeben, so die Geschichte eines jungen Verwandten des Herrschers von Gorgan, der bettlägerig war und dessen Leiden die örtlichen Ärzte verwirrte. Das Land befürchtete das Schlimmste und der König entsann sich Avicennas. Dieser setzte sich zu dem Prinzen auf das Bett, hielt seine Hand und fühlte seinen Puls, während er sich mit ihm unterhielt. Als der Prinz die Adresse und den Namen einer Frau nannte, bemerkte Avicenna ein Flattern im Puls des Jünglings. Avicenna diagnostizierte die Krankheit: der Prinz war liebeskrank. Sein Heilmittel: der Kranke sollte mit seiner Geliebten vereint werden.

Unser netter Führer durch das Museum - die Führung dauerte etwa eine Stunde. Eine kleine Anerkennung unsererseits lehnte er ab und bedankte sich bei uns für den Besuch des Museums.

In dem schön angelegten Park nebenan

steht eine überlebensgroße Statue von Avicenna.

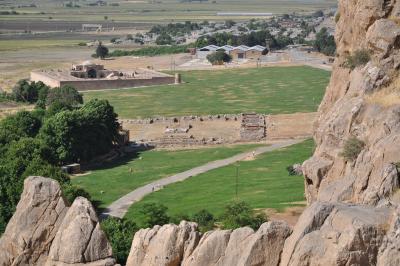

Hegmataneh-Siedlungshügel

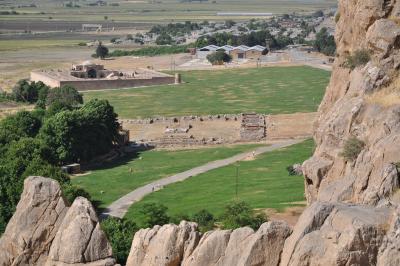

Hamadan, das in der Antike Ekbatana hieß, war eine der bedeutsamsten Städte der Antike. Der medische König Deiokes ließ 728 v. Chr. hier einen Palast befestigen, um den sich herum im Lauf der folgenden Jahrzehnte die medische Hauptstadt Ekbatana zu einer reichen Stadt entwickelte. Herodot bezeichnete sie im 4. Jahrhundert v. Chr. als Agbatana/Ekbatana (Ort der Versammlung) und beschreibt, dass sie an einem Hügel lag und von sieben Mauerringen eingefasst war. Die beiden inneren waren mit Gold und Silber beschichtet, der äußere so lang wie die Mauern von Athen. Die Wehrgänge der inneren Mauern überragten die äußeren und waren bemalt. 550 v.Chr. war sie an die achämenidischen Perser gefallen und König Kyros nutzte die Stadt als Sommerresidenz. 521 v. Chr. nahmen die Meder die Stadt wieder ein, wurden aber bereits nach einem Jahr von Darius wieder vertrieben. Die Stadt wurde bisher auf dem Hegmatana-Hügel vermutet, doch gehen die Bebauungsschichten dort nur bis ins parthisch-seleukidische Zeit zurück. Zu der Stadt gehören weitere, nicht erforschte Hügel. Kleine Teile der alten medischen und der achämenidischen Stadt sind ausgegraben. Gegen den Verfall sind die Ausgrabungen durch Blechdächer geschützt.

Von einer Gold-und Silberbeschichtung der alten Mauern ist natürlich nichts mehr zu sehen und man kann sich schlecht vorstellen, dass die Überreste einst zu einer der bedeutsamsten Städte der Welt gehört haben soll.

Die gespannten Seile zeigen die einzelnen Quadranten, die die Archäologen bei der Ausgrabung zur Dokumentation benötigen.

Der Eingang zu dem etwa 850 × 450 m großen Arial befindet sich am Nordende. Hier wurden Straßen- und Mauerreste der parthischen Stadtanlage ausgegraben.

Ein tiefes Loch zeugt von einer französischen Ausgrabung.

Teile der bei den Ausgrabungen gefundenen Schätze sind in dem neben an befindlichen Museum untergebracht, große Amphoren, seldschukische Brunnen, achämenidische Pfeilersockel, parthische Sarkophage und Keramiken aus achämenidischer Manager, medischer und vorgeschichtlicher Zeit.

Mausoleum für Esther und Mordechai

In dem Mausoleum sollen die Achämeniden-Königin Esther und Frau von Xerxes I. und ihr Cousin und Adoptivvater Mordechai begraben sein. Es ist die wichtigste Pilgerstätte der iranischen Juden. Im Iran leben derzeit noch etwa 25.000 Juden. Viele von ihnen kommen an Purim nach Hamadan, um der Errettung der persischen Juden durch Königin Esther im 5. Jahrhundert v.Chr. zu gedenken. Sie hatte ihren Mann durch Fasten und Beten von seinem Plan abgebracht, alle Juden ermorden zu lassen. Das Grab ist 500 Jahre alt.

Qorban-Grabturm

Der Borj-e-Qorban ist ein zwölfseitiger Turm aus dem 13. Jahrhundert. In ihm wird des theologischen Gelehrten Sheikh ol-Islam Hafez Abdol Ala Hamedani gedacht, der im 11. Jahrhundert lebte.

Im Innern befindet sich sein Grabstein aus der Safawidenzeit.

Die Rückreise nach Teheran steht bevor. Das Warten auf das Snapp-Taxi dauert eine Weile.

Alldieweil werden wir vom Hintergrund aus beschallt. Ununterbrochen preist der Straßenhändler seine Ware an mit so etwas wie 'Abakadabra, Abakadabra, Abakadabra...'

Der Busbahnhof

Wir haben noch ein bisschen Zeit.

Der sehr bequeme VIP-Bus ist gut geeignet für Überlandfahrten.

Im Juni brechen wir auf zu einer Tour nach Nordwesten. Zunächst fliegen wir nach Tabriz.

Vom Flughafen in Tabriz geht es mit einem Fahrer über Jolfa zum Kloster St. Stephanos, 150 km nordwestlich von Tabriz. Nach einer kleinen Pause in einer ehemaligen Karavanserei fahren wir durch Jolfa und folgen dem Aras-Flusstal an der armenischen und aserbaidschanischen Grenze entlang.

Reiterstatue von Kuchak Mirza Khan am Abbas Mirza Square in Jolfa

Am Weg zum Kloster am Aras-Fluss entlang liegt auf einer Anhöhe eine kleine Hirtenkapelle aus dem 14. Jahrhundert.

Den Schlüssel für die Kapelle hat ein altes Männlein, das neben der Tür sitzt und Wache schiebt. Es schließt uns die Kapelle auf.

Von der Terrasse der Kapelle aus kann man über den Fluss auf das andere Ufer sehen.

Bis 2005 befand sich dort der alte Friedhof von Jolfa mit hunderten rötlichen und ockerfarbenen Khatchkar-Grabstelen aus dem 9. bis 16. Jahrhundert, die teilweise zwei Meter hoch und mit christlichen Symbolen, floralen Motiven und Szenen des täglichen Lebens verziert waren. Heute befindet sich dort ein Truppenübungsplatz der aserbaidschanischen Armee. Um 'Platz' dafür zu schaffen, wurden die Grabstelen beseitigt und zerstört und teilweise in den Fluss geworfen.

Nach weiteren 15 km sind wir am Ziel. Die Temperaturen liegen bei 30° C.

Kloster St. Stephanos

Das Kloster wurde im 9. Jahrhundert in einer tiefen Schlucht in der Nähe des Flusses Aras erbaut, der heute die Grenze zu Aserbaidschan darstellt. Die Klosterkirche geht auf das 13. Jahrhundert zurück.

Das Kloster ist zwar dem Heiligen Stephanos geweiht, wurde aber der Legende nach bereits vom Apostel Bartholomäus gegründet. Es ist an der Stelle erbaut worden, an welcher der Apostel Judas Thaddäus seinen Märtyrertod gefunden haben soll. 2008 wurde es zur UNESCO-Weltkulturerbestätte erklärt, nicht nur wegen der herausragenden Architektur, sondern auch aufgrund der Wallfahrt, die dorthin schon seit den fünfziger Jahren jedes Jahr im Sommer stattfindet. Tausende von Armeniern, sowohl aus der Region als auch aus dem Nachbarland Armenien und der ganzen Welt, kommen am Tag des Hl. Thaddäus dort zusammen, campieren in den Hügeln rund um das Kloster, feiern Gottesdienste, machen davor und danach aber auch ausgiebig das, was Armenier besonders gut können: grillen, musizieren, singen und tanzen - übrigens die Frauen allesamt ohne Kopftuch. Auch deshalb ist es in dieser Zeit den muslimischen Iranern verboten, sich dem Gelände zu nähern, nur Armenier und andere christliche Besucher sind erlaubt.

Entlang der Wehrmauer mit Türmen und Bastionen gelangen wir an das Tor.

Der Eingang im Mittelteil der westlichen Wehrmauer.

Widderköpfe in den Falten am Rand des Zeltdachs

Die Wehrmauer

Von der Anhöhe ein Blick auf die Anlage

Der Eingang zur Kirche mit Dekorationen aus Flechtbändern, Kreuz- und Heiligenreliefs

Der Märtyrertod des Apostels Judas Thaddäus

Die Empfängnis Mariens

Maria und das Jesuskind. Auffallend ist, dass Maria und Jesus nach islamischer Art ohne Gesicht dargestellt werden. Möglicherweise ist dies erst in einer anderen Epoche geglättet worden.

Der Eingang zur Kirche.

Die Tür

Der Altarraum wird restauriert.

Die Kuppel

Der Klostergarten mit dem Glockenturm und dem Pyramidendach im Hintergrund.

Die Mönchszellen.

Das Museum

Der Klosterteich

Auf der Rückfahrt nach Tabriz bringt uns der Fahrer zu einem Restaurant, das trotz Ramadan geöffnet ist. Es gehört einem Türken. In der Gegend wird der Dialekt Azeri gesprochen mit türkischem Einschlag.

Tabriz

Unser Hotel in Tabriz

Der Fernseher läuft, eine Koranlesung. Wir suchen vergeblich nach dem Ausschaltknopf und den Stecker und finden endlich die Fernbedienung.

Nachdem wir uns frisch gemacht und eingerichtet haben, machen wir uns auf dem Weg, die Stadt zu erkunden.

Das Verfassungshaus

In diesem von außen unscheinbaren qajarischen Bürgerhaus trafen sich die Anhänger der konstitutionellen Revolution (1905 – 1911).

Dahinter verbirgt sich ein kleiner Garten und ein repräsentatives Gebäude im qajarischen Stil, das Verfassungshaus - heute ein Museum.

Die Konstitutionelle Revolution im Iran war eine von westlich orientierten Kaufleuten, Handwerkern, Aristokraten und einigen Geistlichen getragene liberale Revolution mit dem Ziel, die absolute Monarchie durch ein parlamentarisches Regierungssystem abzulösen und eine moderne Rechtsordnung einzuführen. Nach Protesten und Streiks in Teheran kündigte der Monarch Mozaffar ad-Din am 5. August 1906 Wahlen zu einem Parlament an. Dieses trat am 6. Oktober 1906 erstmals zusammen und verabschiedete eine Verfassung mit bürgerlichen Grundrechten. Mit der Verfassung wurde im Iran die konstitutionelle Monarchie eingeführt. Die Einführung umfassender bürgerlicher Freiheitsrechte, die auch die Religionsfreiheit und damit die Trennung von Staat und Religion eingeschlossen hätte, konnte nicht erreicht werden. Am 7. Oktober 1907 wurde vom Parlament als Kompromiss eine Ergänzung zur Verfassung verabschiedet, die den schiitischen Islam als offizielle Religion des Iran festschrieb und festlegte, dass der Schah schiitischer Muslim sein muss, für den Islam eintreten muss und ein Gremium aus mindestens fünf Geistlichen vom Parlament eingesetzt werden muss, das alle Gesetzesvorlagen des Parlaments auf die Übereinstimmung mit den islamischen Rechtsgrundsätzen überprüft; andernfalls kann das Gesetz nicht verabschiedet werden. Damit hatte die Geistlichkeit ein verfassungsmäßiges Vetorecht zugestanden bekommen. Gemäß einem Verfassungszusatz konnte diese Vorschrift weder abgeändert noch abgeschafft werden, was das Veto-Recht konstitutionalisierte. Bis zum Erscheinen des verborgenen Imams sollte es in Kraft bleiben. Dieser Grundkonflikt zwischen Bürgertum und Geistlichkeit besteht heute noch. Die islamische Revolution des Jahres 1979 - die Schaffung einer islamischen Republik Iran - war die Fortführung eines Konflikts, der mit den politischen Auseinandersetzungen der Konstitutionellen Revolution im Jahre 1905 begonnen hatte.

Als das Parlament das Budget für den Hof wegen der Knappheit der verfügbaren finanziellen Mittel kürzte, ließ es Mohammad Ali Schah kurzerhand schließen. Seine Truppen belagerten Täbris ab Juni 1908, konnten aber Dank des von Sattar Khan organisierten Widerstandes die Stadt nicht einnehmen. Die Stadt konnte erst nach Eingreifen russischer Truppen, die in den Norden einmarschiert waren, nach elf Monaten eingenommen werden.

Nach der Weigerung des Führers der Provinzial Association Head of Azarbaydjan, Seggat-al-Islam, anzuerkennen, dass die Tabrizer den Krieg begonnen hätten, wurden er sowie weitere Personen, von denen die Russen befürchteten, dass sie ihnen gefährlich werden konnten, verhaftet, in Ketten vorgeführt und zur Abschreckung aufgehängt.

Am Ende siegten die Truppen der Freiheitskämpfer aus dem Norden und Süden des Iran und Mohammad Ali Schah musste im Juli 1909 ins russische Exil nach Odessa flüchten. Auf Einladung des Parlaments zog Sattar Khan am 3. April 1910 mit 300 Kämpfern von Täbris nach Teheran und wurde dort von der Bevölkerung als Retter des Vaterlandes gefeiert.

„Kämpfer im Schlachtfeld“

Frauenrechtlerin Zeynab Pasha

Zeynab Pasha lebte während der Qajar-Dynastie im späten 19. Jahrhundert. Sie lehnte es ab, ihr Gesicht mit einem Schleier verhüllen, wie es in dieser Zeit weit verbreitet war. Sie kämpfte gegen das Feudalsystem und die Unterdrückung der Frauen. So kämpfte sie gegen die dem Briten Talbot erteilte Tabakkonzession, die allein der Aufbesserung der königlichen Haushaltskasse diente und zur Ausbeutung der iranischen Tabakbauern führte und gegen die grassierende Hungersnot, deren Ursachen darin bestand, dass der König Weizenhändlern die Erlaubnis erteilt hatte, den Weizen zu beliebigen Zeiten zu veräußern, was dazu führte, dass die Händler den Weizen im Sommer billig aufkauften, ihn in Lagerhäusern einlagerten, um ihn dann in Zeiten des Mangels zu überteuerten Preisen verkaufen, die sich die arme Bevölkerung nicht leisten konnte. Sie überfiel mit vierzig Frauen ein Weizenlager. Als Zeichen für den Angriff ihrer Truppen benutzte sie einen Schleier als Flagge. Den Weizen teilte sie anschließend unter der bedürftigen Bevölkerung auf. Mit feurigen Reden unterstützte sie die konstitutionelle Revolution und rief die Männer zum Aufstand auf. Wenn sie es nicht wagten, die Unterdrückung zu bekämpfen und sie Angst hätten, gegen Diebe und Plünderer zu kämpfen, die ihren Reichtum, ihre Ehre und ihre Heimat stehlen, dann sollten sie den Frauenschleier nehmen und zu Hause bleiben. Sie beendete die Rede mit den Worten: Rede nicht über Männer und Tapferkeit! Dann warf sie einen Schleier in die Menge und verließ die Versammlung.

Hojatol-eslam-Moschee

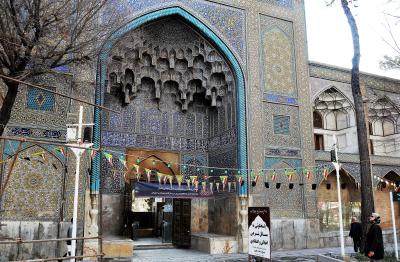

Nicht weit vom Verfassungshaus entfernt liegt der Basar, auch UNESCO-Weltkulturerbe. Durch das attraktive Eingangsportal mit den beiden Minaretten aus dem 19. Jahrhundert gelangen wir in den Innenhof eines Moscheekomplexes.

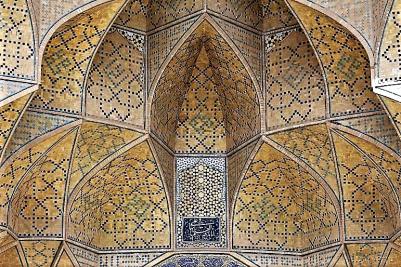

Die Wintergebetshalle der Jame-Moschee, die auf eine seldschukische Gründung des 11. Jahrhunderts zurückgeht.

Ihr gegenüber befindet sich die aus dem 17. Jahrhundert stammende Talebiyeh-Madrese, vor der eine kleine Gruppe Schüler mit ihrem Lehrer auf dem Rasen sitzt. Daran schließt sich eine weitere Madrese an, die Sadeqiyeh-Madrese.

Durch das gegenüberliegende Portal gelangen wir in den Basar.

Der Bazar von Tabriz war eine der wichtigsten Stationen auf der historischen Seidenstraße. Der Basar erlebte eine erste Blütezeit im 13. Jahrhundert, als Täbris Hauptstadt des Safawidenreichs war. Auch als Täbris im 16. Jahrhundert den Status als Hauptstadt verlor, blieb die Stadt, und damit auch ihr Basar, doch bis Ende des 18. Jahrhunderts ein wirtschaftliches Zentrum. Der Basar im engeren Sinne besteht aus miteinander verbundenen Bauten aus Ziegelmauerwerk, die unterschiedlichen Zwecken dienten. Er ist nicht nur ein Ort des Warenaustauschs, sondern auch des sozialen Lebens. Hier gab es Schulen und religiöse Einrichtungen. Es gibt im Historischen Basar von Täbris 28 Moscheen, fünf Schulen, drei Bibliotheken, fünf Hammams, eine Eiskammer und ein Gymnasium. Für solch einen Basar bräuchte man eigentlich eine spezielle Führung. Bei den diversen Quergassen und dem vielfältigen Angebot verliert man leicht die Übersicht. Hier eine kurze Beschreibung der Infrastruktur:

Ein Bazar ist nämlich nicht nur so etwas wie ein überdachter Wochenmarkt. Er besteht aus mehreren Sub-Basaren wie Amir-Basar (für Gold und Schmuck), Mozzafarieh (ein Teppichbasar, sortiert nach Knotengröße und -typ), Schuhbasar und viele andere für verschiedene Waren wie Haushaltsgegenstände. Der Basar besteht nicht nur aus einer Straße. Er hat mehrere mehrere Parallelstraßen. Diese werden als rasta bezeichnet. An einer geraden, oft überdachten Straße reihen sich beiderseits die einzelnen Geschäfte. In Täbriz verlaufen die wichtigsten Basarstraßen parallel in Nord-Süd-Richtung und sind durch Querstraßen in West-Ost-Richtung miteinander verbunden. Zwischen diesen parallelen Querstraßen gibt es überdachte Verbindungen, die man als chārsug betezeichnet. In Tabriz gibt es vier dieser überwölbten Straßen, von denen zwei bemerkenswert sind: Sādiqiyya und Butchular chārsug. Überdachte Verbindungsgassen werden als dālān bezeichnet; auch in diesen Gassen findet Handel statt. In Tabriz gibt es 21 dālāns.

Die beiden wichtigsten sind die Gāni dālān und Khān dālān.

Neben diesen Straßen gibt es die Innenhöfe, die von ein- oder zweistöckigen Gebäuden gerahmt sind, die aus Reihen von separaten Räumen bestehen. Diese werden als Saras bezeichnet. Hier konnten Waren gelagert werden; die Anlage eignete sich jedoch auch für Wohnzwecke. Wegen der vielen sozialen Aufgaben, die sārās erfüllten, waren sie besonders sorgfältig gestaltet. Von den 26 Saras, die in Täbris noch erhalten sind, sind unter architektonischem Gesichtspunkt die Mirzā-Jalil, Jafariya und Amir Sarāyi interessant.

In den Funktionen mit den sārās vergleichbar sind die timche. Sie bieten weniger Komfort. Sie waren oft mit komplizierten Gewölbeformen überdacht. In den einzelnen Räumen dieser Bauensembles handelte man mit besonders wertvollen Gütern, die auch hier gelagert wurden.

Händler mit Karren voller Säcke und Packen suchen ihren Weg durch die Massen.

Wir gelangen zum Haupteingang und haben von da aus einen schönen Blick auf die Straße, die zum Basar führt. Links und rechts des Dachs des im Kellergeschoss befindlichen Basars bieten Händler ihre Waren vor den schönen alten gelben Backsteinhäusern an.

Hier befindet sich auch das Büro des Tourist Office, dessen hilfsbereite Mitarbeiter im Reiseführer besondere Erwähnung finden.

Blick auf den Haupteingang des Basars.

Der hilfsbereite Mitarbeiter des Tourismusbüros.

Im Tourismusbüro werden wir herzlich empfangen und beraten und kommen heraus mit einer Rundtour zu den Blauen Bergen, dem Urumaya-Salzsee und dem Felsendorf Kandovan am nächsten Tag. (Bei unserer Planung hatten wir diese Örtlichkeiten eigentlich außen vor gelassen, weil uns die Fahrten dahin zu lang erschienen.)

Zum Abschluss empfiehlt er uns ein Restaurant, in dem es gute Fleischbällchen und Dolmeh gibt, ein aserbaidschanisches Gericht: Weinblätter, die mit einer Mischung aus Auberginen, Paprika, Tomaten oder Zucchini, Fleisch, Erbsen, Zwiebeln und verschiedenen Gewürzen gefüllt sind. Der Weg dorthin führt uns an der neuen Mosalla-Anlage vorbei, hinter der die Arg-e Ali Shah liegt, die wir uns noch anschauen wollen.

Ein junges Mädchen in Begleitung seiner Mutter, das gerade aus der Moschee kommt, spricht uns an, ob sie ein Foto mit uns machen darf. Es kommt zu einem längeren Gespräch über die Shadorbekleidung. Nein, sie ist nicht unbequem, auch nicht bei den zur Zeit herrschenden Temperaturen. Es entspreche ihrem Glauben, so gekleidet zu sein, erzählt uns die Fünfzehnjährige mit ihrem offenen Wesen; sie sei es von klein auf so gewöhnt. Nein, es sei auch nicht anstrengend, den Shador mit den Zähnen zusammen zu halten. Ob wir denn ein Foto davon machen dürfen? Na klar.

Im Hintergrund die Arg-e Ali Shah, die wir uns eigentlich von Nahem ansehen wollen. Während unseres Gesprächs wird der Zugang geschlossen. Heute müssen wir uns mit einem Foto aus großer Distanz begnügen.

Gegenüber wird eine Häuserzeile mit einer schönen Kolonnade restauriert.

Im Restaurant gibt es heute keine Dolmeh. Herein kommt der rührige Tourismusberater mit einem holländischen Paar. Er vergewissert sich, dass es wirklich keine Dolmeh gibt und muss kapitulieren. Wir nehmen eine Fleischtasche und wagen uns an einen Oregano-Tee. Nicht schlecht.

Nach dem Essen gelüstet es uns nach etwas Süßem. Shirinis, kleine Süßigkeiten, haben sie nicht, besorgen sie uns aber aus einer nahe gelegenen Konditorei. Der Nachbartisch profitiert auch davon.

Der Nachtbummel zum Hotel führt uns an einigen der Sehenswürdigkeiten von Tabriz vorbei:

Der große Mosaikplatz

Arg-e Ali-Shah

Historisches Rathaus

Die blaue Moschee

neben dem Khasagani-Garten

Das Dichtermausoleum

Die modernistische Konstruktion mit ihren stilisierten Toren aus hellem Beton gedenkt der mehr als 400 prominenten Dichter, Mystiker, Theologen und Wissenschaftler, die auf dem angrenzenden Gelände bestattet wurden. In dem Denkmal ist das Grab des Dichters Ostad Shahriyar untergebracht, der 1988 starb. Sein Gedicht „Heydar Baba“ in azerischer Sprache ist dem Landleben am Berge Heydar Baba gewidmet. Eine der Strophen lautet: Heydar Baba, wenn Fasane ihren Flug nehmen und Hasen dem Gebüsch entspringen, Deine Gärten in Blüten schwelgen, dann falls möglich, erinnere Dich an uns und erfreue unsere betrübten Herzen.“

Neben dem Dichtermausoleum liegt die Imāmzādeh Hamzah Moschee ein Schreinkomplex, in dem Hamzeh, der Bruder des achten Imam, Imam Reza, begraben liegt. Anderen Berichten zufolge gehört das Grab einem weiteren Verstorbenen der schiitischen Imame. Das Mausoleum stammt aus dem 14. Jahrhundert und verfügt über umfangreiche Spiegelarbeiten. Das Heiligtum ist ein beliebter Wallfahrtsort.

In den Moscheen wird auch gelebt, gesellig zusammen gesessen, gegessen und geschlafen.

Beim Fotografieren werden wir von einem Mann angesprochen, der uns fortan durch die Moschee führt. Er hat Jura studiert, spricht Englisch und Französisch und betreibt im Sommer einen Buchladen an der Moschee, im Winter macht er sich auf Reisen.

Der Shador muss für die Moschee sein, Ausländerinnen und ältere Frauen dürfen aber den Gebetsraum, der eigentlich nur den Männern vorbehalten ist, betreten, sagt uns unser Begleiter.

Das Imamzadeh des Seyed-Hamze

Der Kuppelsaal, in dem sich der von einem silbernen Gitter geschützte Sarkophag befindet, ist opulent verspiegelt und stammt aus dem 14. Jahrhundert.

Die Sāheb ol-Amr-Moschee

Sāheb ol-Amr-Moschee, nach dem die Moschee benannt ist, ist der Titel des letzten Imams der Zwölferschiiten, Muhammad al-Mahdī. Er hält sich im Verborgenen auf. Von ihm wird eine messianische Rückkehr erwartet.

Am nächsten Morgen geht es auf die vom Tourismusbüro empfohlene Fahrt.

Der Weg zu den 'Bunten Bergen'

Die 'Bunten Berge', diese regenbogenfarbigen Hügel sind das Ergebnis von Millionen von Jahren, während denen die Mineralien und Sedimente zusammengedrückt wurden und oxidierten. Diese Landschaft ist so einzigartig, dass man den Eindruck bekommt, sich auf einem anderen Planeten zu bewegen. Rote, gelbe, weiße, kupferne und orange Farben wechseln sich ab mit verschiedenen Grau-, Braun-, Beige- und Grüntönen.

Automarkt

Die 'Bunten Berge'

Der Weg zum Orumieyh-See

Geschwindigkeitskontrolle

Der Orumieyh-See

Der Orumieyh-See, nahe der türkischen Grenze, ist mit seinen ca. 5000 Quadratkilometern der Größte See Irans und der zweitgrößte Salzsee der Welt. Zwischen 1998 und 2011 ist die Oberfläche um 60 Prozent geschrumpft, der Wasserspiegel um sieben Meter gesunken. Der Rest ist eine gräuliche Wüste aus Sand und Salz, entlang den Ufern durchsetzt von Salztümpeln. Im Restsee ist die Salzkonzentration auf über 300 Gramm pro Liter Wasser gestiegen, das Achtfache von Meerwasser. Der Wert ist vergleichbar mit dem toten Meer. Bei dieser Konzentration droht selbst das einzige Lebewesen auszusterben, das im Urmia-See lebt und nirgends sonst: Artemia urmiana, eine Krebsart. Schon seit Jahren berichten Anwohner, dass die Vögel, die sich von den Krebsen ernähren, immer weniger werden.

Der Grund: viele Zuflüsse zum Orumieyh-See werden gestaut, um Strom zu gewinnen. Die Landwirtschaft um den See herum benötigt viel Wasser, das die Bauern nicht nur aus dem Gewässer selbst gewinnen. Legale und illegale Brunnen zapfen auch die Grundwasservorräte an. Zudem regnet es in der Region immer weniger. Dank des Projekts, das 2013 vom Iran mit dem UN-Entwicklungsprogramm aufgelegt wurde und von Japan mit einer Million Dollar im Jahr finanziert wird, besteht Hoffnung, dass der See doch noch gerettet werden kann. Das Umweltprojekt setzt vor allem auf einen Wandel der Landwirtschaft. Fast 85 Prozent des Wassers aus dem Seebecken wird für Landwirtschaft verwendet.

Im Hintergrund Berge in der Türkei - Anatolien

Quer über den See wurde ein 15 km langer Damm gebaut, der am östlichen Ende durchbrochen und von einer 1,5 km langen Brücke überspannt wird, damit sich die Wassermassen des nördlichen und südlichen Gebiets austauschen können. Dadurch hat sich nebenbei die Strecke zwischen der Stadt Orumiyeh und Tabriz halbiert.

Blick auf den Damm. Dahinter der anatolische Gebirgszug der Türkei.

Zahlstelle

Die Brücke

Am Brückenkopf stehen mehrere Imbissstände. Sie scheinen ein beliebtes Ausflugsziel zu sein. Unser Fahrer hat Hunger. Notgedrungen nehmen wir Kebab und eine Cola zu uns. Die Kebabstäbe werden aus der Kühltruhe genommen und auf den Grill gelegt.

Unser Fahrer fühlt sich sichtlich wohl.

Tretboote in Schwanenform stehen zu einer kleinen Tour bereit.

Der Weg nach Kandovan

Transport auf iranisch

Brotverkauf am Straßenrand

Obstverkauf am Straßenrand

Felsendorf Kandovan

Kandovan ist ein Felsendorf mit etwa 1000 Einwohnern 55 km südlich von Tabriz. Es liegt entlang einer Flussoase. Überragt wird es von öden Bergrücken des Einzugsgebiets des Kuh-e Sahand. Die bäuerliche Bevölkerung lebt von den regionalen Erzeugnissen, insbesondere aus der Schafzucht, dem Obstanbau und der Ackerbewirtschaftung.

Der Ortseingang

Kulturell interessant ist Kandovan wegen seiner hinkelsteinartigen Häuser vulkanischen Ursprungs. Ausschlaggebend für die heutige Erscheinung der Felsen sind Erosion, Verwitterung und menschliches Zutun gleichermaßen. Die Bewohner haben ihre Behausungen als Höhlenwohnungen in den weichen Tuffstein gegraben. Von außen sind lediglich Türen, Fenster, sowie Treppenzugänge sichtbar. Die Wohnungen sind in mehreren Stockwerken erbaut und einzelne Tuffkegel sind mittels Treppen miteinander verbunden. Das Gesamtensemble liegt steil an den Berg angelegt und darf über die äußere Infrastruktur begangen werden. Alte Holzbrücken verbinden bisweilen die Terrassenformationen. Einige ältere öffentliche Gebäude, wie eine Moschee und ein Badehaus sind ebenfalls in die Felsen eingebaut worden. An den wild, provisorisch und oberirdisch verlaufenden Stromleitungen ist ablesbar, dass auch dieses Dorf der archaischen und sehr ursprünglichen Lebensweise entwächst.

Neben und unter den Wohnungen befinden sich in etlichen Höhlen Ställe.

Der Balkon

Der Mann lädt uns auf seinen Balkon ein, seinen Lieblingsplatz.

Der Durchgang zum Balkon.

Rückfahrt nach Tabriz

Den nächsten Tag verbringen wir bis zum Abflug nach Teheran in Tabriz.

Mosalla-Moschee

Die neue Mosalla-Anlage - sie wird für große religiöse Versammlungen und Freitagspredigten benutzt - wird hergerichtet, die Teppiche ausgerollt.

Ali Shah-Festung

Bei der Ali Shah-Festung handelt es sich um Reste der gewaltigen Ali-Shah-Moschee, die um 1320 im Auftrag der ilkhanidischen Wesirs Tajo d-Din Ali Shah fertiggestellt wurde. Mit ursprünglich 65 Metern Länge und einer Gewölbehöhe von etwa 35 Metern war er der größte jemals aus Ziegel errichtete Bogenbau. Da das Gebäude wegen der Beschädigungen durch Erdbeben und Eroberungen seiner Funktion als Moschee nicht mehr gerecht wurde, benützte man es als Festung, und seit Anfang des 20. Jahrhunderts wurde es sich selbst überlassen. Nun ist es in den Mosalla-Komplex mit einbezogen und wird seiner Bedeutung gemäß geschützt.

So war die Moschee einstmals insgesamt mit Fliesen dekoriert.

Das Gemäuer lässt die ursprünglichen Ausmaße der Moschee erahnen.

Karawanenbrücke

Qari-Brücke

Die Saheb ol-Amr-Moschee

Die Sāheb ol-Amr-Moschee, benannt nach dem „versteckten Imam der Zwölferschiiten

Das historische Rathaus

Das nach Plänen deutscher Architekten in den 30er Jahren errichtete Rathaus, in dem die Stadtverwaltung auch heute noch residiert, beherbergt mehrere Ausstellungen zur Stadtgeschichte.

Der Eingang

Die Rückseite

Die allseits gepflegte Heldenverehrung darf nicht fehlen.

Teppichmuseum im Rathaus.

Die Glocke des Rathauses wurde 1941 im 2. Weltkrieg von den Russen beschädigt.

Der Garten des Ost-Azerbaijanischen Museums

In dem Khaqani-Garten neben der Blauen Moschee steht die Statue des um die Wende zum 13. Jahrhundert in Tabriz verstorbenen Dichters Afzaladdin Khaqani.

Der Garten ist in den Nachtstunden ein beliebter Treffpunkt.

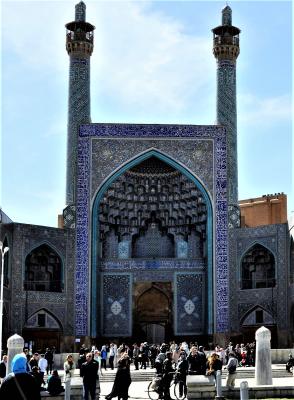

Blaue Moschee

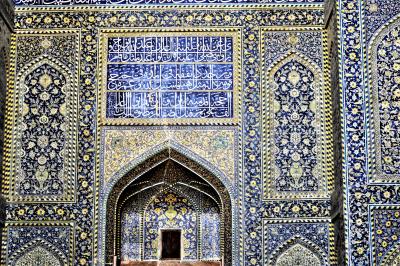

Den Namen trägt die Moschee wegen ihres einstigen kobaltblauen Fliesenschmucks, der heute nur noch partiell zu bewundern ist. Sie ist im Iran die einzige vollkommen überdachte Moschee-Anlage, bestehend aus einem überkuppelten Zentralbau mit vier Iwanen, dem sich nach außen drei Seiten Umgänge mit Nebenkuppeln und an der vierten Seite ein kleiner Kuppelbau Richtung Mekka anschließen. Die Moschee wurde durch das letzte große Erdbeben im 18. Jahrhundert stark beschädigt. Die Schäden konnten trotz umfangreicher Renovierungsarbeiten nicht gänzlich beseitigt werden.

Auf welche Weise die Moschee-Außenseiten mit Fayencen und hellbraunen Stuckornamenten dekoriert waren, lässt an einigen Stellen noch erkennen.

Die Moschee heute

Früher war sie - wie auf einem Teil zu sehen - auch außen voll mit Fliesen dekoriert. Das muss man sich mal vorstellen!

Das Eingangsportal

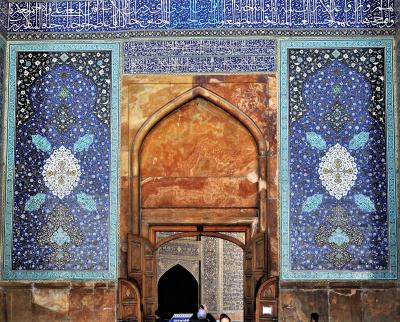

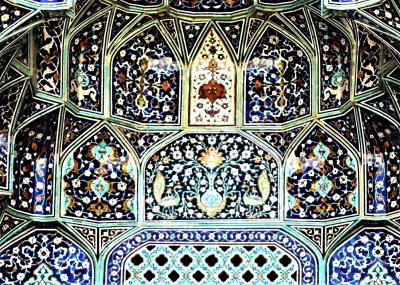

Im Eingangsiwan sind viele der ursprünglichen Fayencemosaiken erhalten geblieben, für deren dunkle Blautöne Kobalt und für die Türkistöne eine Mischung aus Kupfer- und Zinnoxid verwendet wurde. Bei der Herstellung der tiefblauen Fliesen im Inneren wurde auch kostbares Lapislazuli eingesetzt. Gelbe Ornamente bedeckte man mit Blattgold. Die Eingangstür wurde durch eine einzige große Marmorplatte geschlossen.

Das Eingangsportal in der 45 Meter langen Fassade wird durch einen Wulst begrenzt, der aus einer breiteren äußeren und einer schmaleren inneren Borte besteht. Die Wirkung der äußeren Borte wird dadurch betont, dass sie tauartig gewunden ist.

Bruchstücke der früheren Dekoration.

Den Innenraum umgibt ein Sockel von etwa zwei Metern Höhe, der teilweise mit blauen geschnittenen Fliesen verkleidet ist.

Die zentrale Kuppel lagert auf zwölf Pfeilern, die durch die vier Iwane und weitere gestaffelte Bögen verbunden sind. Dies und die offenen Durchgänge und Bogenfenster locken den Innenraum auf und verleihen ihm Helligkeit.

Die große Innenkuppel, die bei dem Erdbeben völlig zerstört wurde, war mit weißen Blumen auf grünem Grund ausgekleidet, der Dekor der kleineren Innenkuppel bestand aus Blumenmustern auf dunkelblauem Fond, umgeben von weißen Sternen auf schwarzem Grund.

Der Portalbogen zum kleineren Kuppelsaal, unter dem sich eine leere Krypta befindet, wird in den Ecken durch Stalaktiten geschmückt.

Die Mosaikfayencen bilden Blumenranken mit Blättern, Knospen und Blüten.

Bürgerhaus - Behnam Haus